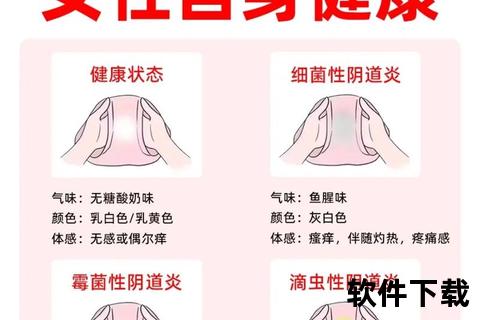

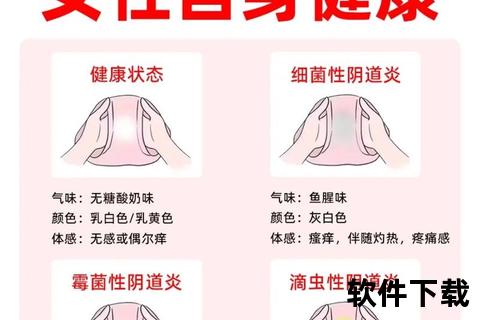

白带是女性生殖健康的“晴雨表”,其变化常反映身体的内在状态。临床上,约60%的女性曾因白带异常就医,其中既有无需干预的生理现象,也有亟待治疗的疾病信号。理解其背后的机制,有助于女性更从容地应对身体变化。

一、生理性白带增多的自然规律

生理性白带通常呈现透明蛋清状或乳白色,质地均匀且无异味,其变化与激素水平密切相关:

1. 排卵期:雌激素分泌高峰促使宫颈黏液分泌量增加,形成拉丝状透明分泌物,持续2-3天。

2. 妊娠期:孕激素水平升高导致分泌物黏稠度增加,同时子宫增大压迫盆腔血管,渗出液增多。孕妇需注意区分正常分泌物与羊水渗漏(后者呈持续水样)。

3. 性行为刺激:性兴奋引发前庭大腺分泌,分泌物量可增加3-5倍,通常在数小时内恢复。

4. 药物影响:口服避孕药或雌激素替代治疗可能改变宫颈黏液性质,造成暂时性分泌物增多。

5. 情绪波动:长期压力通过下丘脑-垂体-卵巢轴影响激素分泌,导致周期性紊乱。

二、病理性白带异常的警示信号

病理性白带常伴随颜色、质地、气味的改变,需结合其他症状综合判断:

| 特征 | 可能疾病 | 典型表现 |

|--||--|

| 豆腐渣样/凝乳状 | 霉菌性炎 | 外阴剧烈瘙痒,夜间加重,可见黏膜附着白色膜状物 |

| 灰白色/鱼腥味 | 细菌性病 | 后异味明显,pH值>4.5,胺试验阳性 |

| 黄绿色泡沫状 | 滴虫性炎 | 分泌物刺激致外阴灼痛,常合并尿道口红肿 |

| 血性分泌物 | 宫颈癌/子宫内膜癌 | 绝经后出血、后点滴出血,晚期呈淘米水样恶臭分泌物 |

| 脓性黏稠 | 淋球菌感染 | 伴有尿频尿急,24小时内分泌物量可达10ml以上 |

特殊预警:输卵管癌患者可能出现阵发性清亮水样分泌物,而子宫内膜异位症患者的分泌物可能呈周期性巧克力色。

三、诊断流程的科学分层

1. 基础筛查:

2. 进阶检查:

检查准备:避开月经期,检查前24小时避免用药或灌洗,以保证结果准确性。

四、阶梯化治疗策略

治疗方案需根据病原体类型制定:

治疗误区:

1. 自行使用冲洗液可能破坏乳酸杆菌屏障

2. 无症状的生理性白带增多无需过度干预

五、全生命周期健康管理

1. 日常防护:

2. 特殊人群管理:

3. 饮食调节:

六、就医时机的精准把握

以下情况需24小时内就诊:

医疗记录显示,及时就诊的炎患者治愈率可达92%,而延误治疗者中有23%发展为盆腔粘连。建议女性建立“分泌物观察日记”,记录颜色、质地、量的变化周期,为医生提供诊断线索。

白带管理本质上是女性对自身健康的主动监测。通过理解生理规律、识别异常信号、采取科学干预,每位女性都能成为自身健康的第一责任人。记住:异常分泌物不是羞耻的标记,而是身体发出的重要健康警报。