脑出血是威胁生命的急症,发病突然且进展迅速。当脑血管破裂导致血液渗入脑实质时,不仅会直接压迫脑组织,还会引发连锁反应造成继发性损伤。掌握正确的药物治疗原则,对挽救生命、减轻后遗症至关重要。本文将围绕脑出血治疗的三大核心环节——脱水降压、止血修复、神经保护,解析常用药物的作用机制及临床选择。

一、脱水降压:缓解颅内高压的关键措施

脑出血后,血肿压迫和炎症反应会导致颅内压急剧升高,这是引发脑疝甚至死亡的首要危险因素。临床上常用以下两类药物组合控制颅内高压:

1. 渗透性脱水剂

2. 利尿剂联用方案

值得注意的是,约30%患者在脱水治疗中会出现电解质紊乱,需每日监测血钾、钠水平。对于血肿量>30ml或已出现意识障碍者,药物脱水常需配合外科手术减压。

二、止血修复:防止二次损伤的核心策略

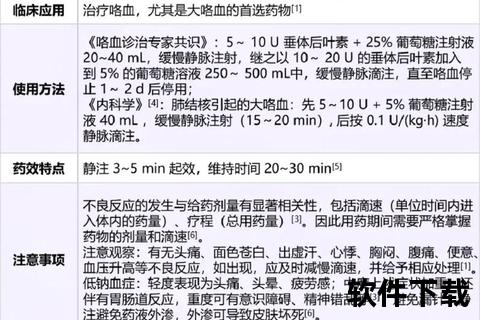

虽然80%的脑出血在发病6小时内自发停止,但血肿扩大会显著增加死亡率。止血治疗需根据出血原因精准选择:

1. 抗凝相关出血

2. 纤溶亢进性出血

3. 血小板功能障碍出血

目前尚无特效拮抗剂,临床多采用输注血小板悬液联合冷沉淀治疗。

止血治疗需把握时间窗,发病24小时后继续使用止血药可能增加深静脉血栓风险。对于动脉瘤性出血,药物止血需配合介入栓塞治疗。

三、神经保护:促进功能恢复的长效机制

血肿释放的毒性物质会引发氧化应激和炎症级联反应,导致神经元迟发性死亡。神经保护剂的应用可阻断这一过程:

1. 自由基清除剂

2. 细胞代谢激活剂

3. 神经营养因子

需注意,神经保护剂的疗效具有时间依赖性,建议在发病72小时内启动治疗。联合用药时需警惕药物相互作用,如依达拉奉与抗生素联用可能加重肾损伤。

四、特殊人群的个体化用药考量

1. 高血压患者:首选静脉用乌拉地尔(初始剂量12.5mg),其α受体阻滞作用可避免颅内压骤升。

2. 糖尿病患者:脱水治疗期间需将血糖控制在7.8-10mmol/L,避免低血糖诱发脑缺血。

3. 孕产妇:禁用氨甲环酸(可能致畸),建议使用维生素K联合冷沉淀止血。

4. 肾功能不全者:优先选用甘油果糖(250ml q12h)替代甘露醇,联合呋塞米20mg静脉注射。

五、紧急应对与康复建议

当出现突发剧烈头痛、单侧肢体无力或言语障碍时:

1. 立即拨打急救电话,保持患者侧卧位防止误吸

2. 记录症状出现时间、近期用药史(特别是抗凝药)

3. 避免自行服用降压药,不当降压可能加重脑缺血

康复期建议:

需要特别提醒的是,中成药如醒脑静注射液虽能促进血肿吸收,但需在中医师指导下使用,避免与抗凝药产生相互作用。

脑出血的药物治疗是系统工程,需要根据出血原因、时相和个体特征动态调整方案。随着新型神经保护剂(如BDNF激动剂)和靶向止血药物的研发,未来有望突破当前治疗瓶颈。但无论药物如何进步,发病后3小时的黄金救治时间窗仍是决定预后的关键。