脾胃是人体“后天之本”,一旦虚寒,便可能引发腹痛、消化不良、疲劳等一系列症状。对于这类问题,中医经典方剂小建中汤以其独特的温中补虚、调和阴阳功效,成为调理中焦虚寒的重要选择。本文将从症状识别、病因解析、治疗原理到实际应用,全面解读这一方剂的科学价值,并针对不同人群提供实用建议。

一、脾胃虚寒与阴阳失衡:症状与病因

1. 脾胃虚寒的典型表现

脾胃虚寒的核心特征是“虚”与“寒”,具体表现为:

疼痛:腹部隐痛或阵发性疼痛,喜温喜按,遇冷加重,进食后缓解。

消化异常:食欲不振、腹胀、大便溏稀或便秘交替出现。

体虚症状:畏寒肢冷、面色苍白、精神疲惫,儿童可能伴随发育迟缓、夜间盗汗。

其他伴随症状:心悸、手脚烦热与怕冷交替(阴阳失衡的表现)。

2. 病因分析

脾胃虚寒的形成多与以下因素相关:

饮食不节:长期食用生冷、油腻食物,损伤脾阳。

体质虚弱:先天不足或久病耗损,导致气血生化不足。

情绪压力:焦虑、思虑过度影响肝气疏泄,导致“肝脾不和”。

环境因素:长期处于寒冷潮湿环境,或夏季过度贪凉。

二、小建中汤的科学解析

1. 组方与药理作用

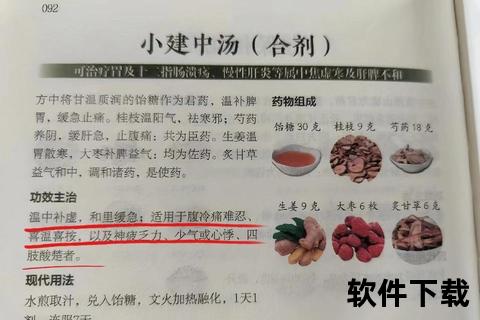

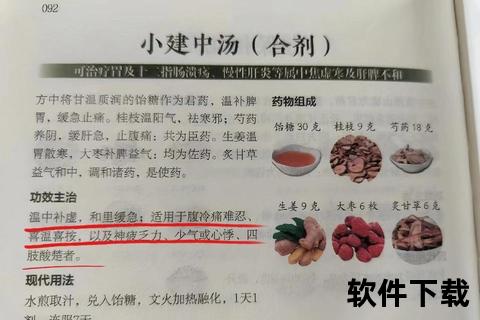

小建中汤源自《伤寒论》,由饴糖、桂枝、芍药、生姜、大枣、炙甘草六味药组成。其配伍特点为:

饴糖(君药):甘温补虚,直接滋养脾胃,缓解拘急疼痛。

桂枝与芍药(臣药):桂枝温阳散寒,芍药柔肝缓急,二者比例(1:2)调和阴阳,改善肝脾失调。

生姜、大枣、甘草(佐使药):辅助温中补气,调和药性。

现代药理研究证实,小建中汤具有以下作用:

保护胃肠黏膜:缓解溃疡和炎症。

调节免疫:改善贫血、提升抵抗力。

双向调节:既能缓解腹痛腹泻,又能改善便秘。

2. 适用人群与禁忌

适用人群:

脾胃虚寒型胃肠病:如慢性胃炎、胃溃疡、肠易激综合征。

体质虚弱者:儿童发育迟缓、成人疲劳综合征。

寒热错杂者:手足心热但腹部怕冷,提示阴阳失衡。

禁忌人群:

湿热内盛或实热证:如口苦、便秘、舌苔黄腻。

糖尿病患者:因含饴糖,需谨慎使用。

孕妇及阴虚火旺者:可能加重阴虚症状。

三、临床应用与个性化调理

1. 成人与儿童的使用差异

成人:以原方为主,腹痛明显者可加木香行气,便溏者加白术。

儿童:剂量减半,推荐使用中成药颗粒剂(如小建中颗粒),更适合体质瘦弱、易感冒、挑食的儿童。

2. 与其他方剂的搭配

黄芪建中汤:加入黄芪,增强补气作用,适合气血两虚伴自汗者。

当归建中汤:加入当归,侧重调理产后腹痛或血虚。

3. 日常调理建议

饮食配合:多吃山药、莲子、姜枣茶等温补食物,避免生冷。

生活习惯:腹部保暖,适度运动(如八段锦)以升发阳气。

四、何时就医与注意事项

1. 居家处理与预警信号

轻度症状:如偶发腹痛、食欲不振,可尝试小建中汤调理,观察1-2周。

需就医的情况:

持续剧烈腹痛或便血。

体重骤降、发热等全身性症状。

儿童出现发育停滞或反复感染。

2. 特殊人群的注意事项

孕妇:禁用小建中汤,建议咨询医生选择理中丸等更温和的方剂。

慢性病患者:如糖尿病、高血压患者需在医生指导下调整剂量。

五、总结与行动指南

小建中汤通过温中补虚、调和肝脾,成为调理脾胃虚寒的经典选择,但其应用需结合体质辨证。对于普通患者,可参考以下步骤:

1. 症状自评:确认是否符合脾胃虚寒特征(如腹痛喜温、疲劳怕冷)。

2. 合理用药:优先选择正规中成药,儿童减量,避免自行煎煮的剂量误差。

3. 长期调理:配合饮食与生活习惯调整,避免复发。

温馨提示:中医强调“一人一方”,若症状复杂或久治不愈,建议寻求专业中医师辨证施治。

通过科学解析与实用建议,希望本文能帮助读者更安全、有效地利用小建中汤,恢复脾胃健康,实现阴阳平衡。

相关文章:

文章已关闭评论!