维生素E作为人体必需的抗氧化剂,其补充剂形式——维生素E丸及软胶囊,近年来在保健和美容领域的关注度持续攀升。面对市场上价格差异悬殊的产品(从每瓶几十元到上千元不等),消费者常陷入“高价是否等于高质”“如何辨别天然与合成产品”等困惑。本文将从科学视角解析维生素E丸的价格形成机制,并结合市场动态与医学建议,提供一份实用选购指南。

一、维生素E价格波动:市场供需与成本的双重驱动

1. 历史价格走势与当前市场行情

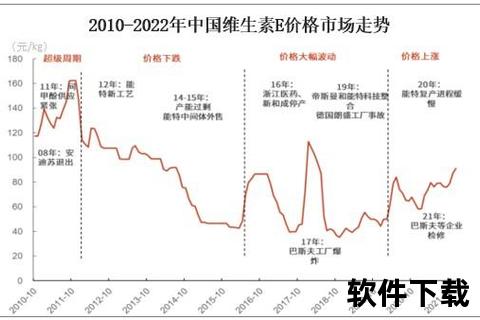

维生素E价格具有明显的周期性波动特征。2016年,国内维生素E主流价格曾跌至40元/公斤,但随着行业集中度提高和产能优化,2024年价格同比上涨86%,饲料级VE出厂价达120元/公斤。天然维生素E因提取工艺复杂,2023年市场均价约为17.07万元/吨,显著高于合成产品。预计2025年,受原材料成本上涨和环保政策收紧影响,价格仍将维持高位运行。

2. 影响价格的四大核心因素

原材料波动:大豆油、三甲基氢醌等原料占生产成本的60%-70%。例如,2022年大豆油产量增长带动维生素E产能扩张,但国际地缘冲突导致2024年原料价格飙升,推高终端售价。

供需关系:全球约80%的维生素E产能集中在新和成、帝斯曼等头部企业,寡头垄断格局下,企业检修、事故(如巴斯夫工厂爆炸)会引发短期供应短缺。

政策与环保:中国对化工企业排放标准趋严,中小型合成VE厂商退出市场,行业集中度提升进一步支撑价格。

国际市场:我国维生素E出口占比超50%,美元汇率、国际贸易摩擦(如反倾销税)直接影响出口定价。

二、科学选购指南:从成分到人群的全维度解析

1. 天然VS合成:功效与成本的平衡

天然维生素E(d-α-生育酚):从大豆油等植物中提取,生物活性高(约为合成的1.3倍),抗氧化效果更显著,但价格通常为合成产品的3-5倍。

合成维生素E(dl-α-生育酚):通过化工合成,成本低但生物利用率较差,长期过量摄入可能增加代谢负担。

选购建议:保健用途优先选择纯度≥90%的天然VE(如浙江来益、双鲸药业),药用或饲料添加可考虑合成产品。

2. 四步鉴别优质产品

看标示:天然VE标注“d-α-生育酚”,合成产品为“dl-α-生育酚”;保健功能需注明“延缓衰老”等获批功效。

查认证:认准“蓝帽子”标志(中国保健食品认证),优先选择通过GMP认证的企业(如浙江医药、新和成)。

验纯度:天然VE纯度应≥90%,可通过旋光度检测(天然产品有旋光性)。

比价格:单价低于1元/粒的多为合成产品;天然VE合理价格区间为2-5元/粒(参考规格:100mg/粒)。

3. 特殊人群注意事项

孕妇与哺乳期女性:需控制每日摄入量≤14mg,过量可能增加出血风险。

慢性病患者:服用华法林者需避免VE(干扰抗凝效果),心血管疾病患者慎用高剂量(可能抵消他汀类药物作用)。

儿童与老年人:儿童建议通过膳食补充(如坚果、菠菜),老年人选择低剂量(100-200IU/日)并定期监测肝功能。

三、市场趋势与消费建议

1. 未来价格预测与购买时机

2025年,天然VE价格预计在15-25万元/吨区间波动,受电商促销(如“双11”“618”)影响,零售端可能出现10%-20%的阶段性折扣。建议消费者关注头部品牌官方渠道的库存动态(如浙江医药、养生堂),避免在小平台购买临期产品。

2. 性价比优化策略

组合购买:选择“维生素E+C”“E+辅酶Q10”等复合配方,提升抗氧化协同效应。

分装存储:大容量产品(如500粒装)开封后需避光冷藏,分装至小瓶避免氧化失效。

四、常见误区与风险提示

误区1:“含量越高越好”——超量服用(>400IU/日)可能引发头痛、腹泻,甚至出血倾向。

误区2:“外敷比口服有效”——VE透皮吸收率不足5%,直接涂抹易堵塞毛孔,建议与乳液混合使用。

风险提示:部分海外代购产品未通过中国质检,可能存在重金属超标问题,优先选择国药准字产品(如全方、来益)。

维生素E的合理补充需兼顾个体需求与经济成本。消费者在选购时,应重点关注成分纯度、认证资质与适用人群,避免盲目追求高价或低价产品。随着行业技术升级(如微生物发酵法提取天然VE),未来价格有望趋于理性,为大众提供更高性价比的选择。

相关文章:

文章已关闭评论!