在医疗技术高速发展的今天,艾滋病已从“绝症”逐渐转变为可控的慢性病。早期发现仍是治疗成功的关键——感染后及时干预可将病毒载量降至检测限以下,甚至阻断母婴传播。但对于普通人而言,如何判断自己是否需要检测?自测是否可靠?去医院又有哪些流程?本文将基于权威资料与临床实践,提供一份从自测到确诊的全流程指南。

一、自我检测:隐私与便捷的初步筛查

1. 哪些人需要自测?

高风险行为后:无保护性行为、多性伴侣、男男性行为、共用针具等。

疑似症状:感染后2-4周可能出现发热、皮疹、淋巴结肿大等急性期症状,但50%感染者无症状。

常规筛查:性活跃者建议每3-6个月检测一次。

2. 自测工具与操作步骤

目前国家批准的自我检测试剂以尿液试纸为主,血液与唾液试纸需谨慎选择(部分未获批)。以尿液试纸为例:

步骤:

1. 准备:检查试剂有效期,清洁双手,准备一次性尿杯。

2. 取样:收集尿液后,用滴管吸取样本滴入检测卡加样孔(3滴)。

3. 等待:平放检测卡,15分钟后读取结果。

4. 判读:

C区单线:阴性(未检出抗体,但需结合窗口期判断)。

C+T双线:阳性(需疾控复检)。

无线或仅T线:无效(操作失误或试剂失效)。

3. 自测的局限与注意事项

窗口期陷阱:抗体检测需高危后3周,抗原检测2周,核酸检测1周。若自测阴性但处于窗口期内,需重复检测。

假阳性/假阴性风险:操作不当、样本污染或试纸质量问题可能导致误差。

禁忌人群:已接受抗病毒治疗者可能出现假阴性,需依赖医院检测。

二、医院与疾控检测:精准诊断的金标准

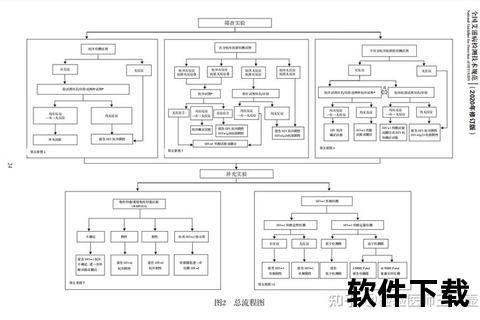

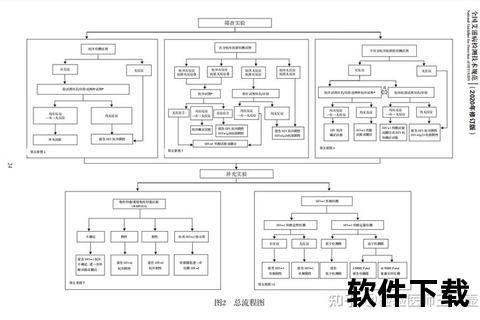

1. 医院检测流程

挂号选择:优先挂感染科、皮肤性病科,部分医院设艾滋病专病门诊。

初筛检测:

酶联免疫法(ELISA):检测抗体,30分钟至数小时出结果。

化学发光法:灵敏度更高,可同时检测抗原抗体。

确认试验:初筛阳性者需进行Western Blot或核酸检测,由疾控中心或三甲医院实验室完成。

病情评估:确诊后检测CD4+T细胞计数和病毒载量,制定抗病毒治疗方案。

2. 疾控中心检测优势

免费且匿名:无需挂号,携带身份证即可在VCT门诊完成。

专业支持:阳性结果提供心理疏导、转介治疗及配偶检测服务。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:孕期需尽早检测,母婴阻断成功率超98%。

儿童:18月龄前依赖核酸检测(抗体可能来自母体)。

暴露后紧急处理:72小时内启动PEP(暴露后预防),降低感染风险。

三、检测后的关键行动

1. 结果解读与应对

阴性结果:

窗口期后检测阴性可基本排除感染。

持续高风险者建议每3个月复检。

阳性结果:

立即联系疾控中心确认,避免自测假阳性引发的心理冲击。

确诊后72小时内启动抗病毒治疗,病毒抑制后无传染性。

2. 心理与社会支持

消除病耻感:艾滋病可通过规范治疗实现正常寿命,社会歧视无科学依据。

资源获取:各地疾控提供免费药物、定期随访及法律援助。

3. 预防再感染与传播

安全性行为:正确使用安全套可使传播风险降低80%。

PrEP(暴露前预防):高风险人群每日服药,预防效果超90%。

早检早治,重掌生命主动权

艾滋病检测不仅是医学行为,更是对生命的负责。无论是自测的隐私便捷,还是医院的确诊权威,核心目标都是在病毒摧毁免疫系统前将其控制。若您曾有高危行为或心存疑虑,不妨迈出检测的第一步——现代医学已为感染者铺就生存之路,而检测,正是这条路的起点。

> 行动建议:

> 1. 高危行为后立即记录时间,根据窗口期选择检测方式。

> 2. 自测阳性务必复检,避免误判;阴性者定期筛查。

> 3. 确诊感染者尽早治疗,并告知性伴侣与密切接触者检测。

相关文章:

文章已关闭评论!