新生儿啼哭是父母与孩子最初的“对话”,但持续不断的哭声往往让新手家长手足无措。通过临床观察发现,约20%的婴儿会出现难以安抚的剧烈哭闹,这种状况可能由生理需求、环境刺激或潜在疾病等多重因素引发。理解哭声背后的密码,掌握科学应对策略,是缓解育儿焦虑的关键。

一、哭声背后的12种常见诱因

生理性需求(占比约65%)

1. 饥饿警报:表现为短促有节奏的哭声,伴随吸吮手指、转头觅食等动作。新生儿胃容量仅5-7ml,需要每2-3小时哺乳。

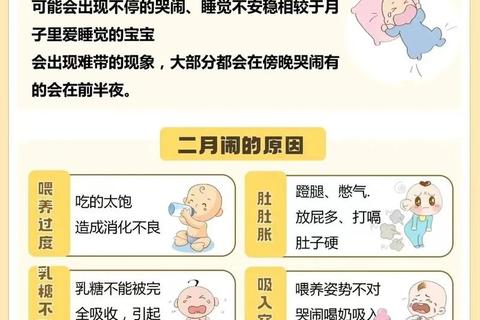

2. 肠道不适:突发性尖叫、双腿蜷缩提示胀气或肠绞痛。约25%婴儿出现肠绞痛,多因肠道发育不成熟导致,每日持续3小时以上需警惕。

3. 排泄刺激:间断性啜泣伴随扭动,尿布潮湿引发的皮肤瘙痒可能诱发尿布疹。

4. 睡眠障碍:揉眼、打哈欠伴随烦躁哭闹,新生儿每日需16-20小时睡眠,过度疲劳会加剧哭闹。

环境敏感(占比约20%)

5. 温度失调:颤抖或出汗伴随哭声,室温应维持在24-26℃,穿着比成人多一层即可。

6. 触觉超载:突然的环境变化(如强光、噪音)可能引发惊恐性啼哭,表现为音调高亢且肢体僵硬。

7. 姿势不适:襁褓过紧或衣物摩擦引发的持续性呜咽,需检查衣物线头、标签等细节。

病理性因素(占比约15%)

8. 感染性疾病:中耳炎表现为扯耳朵哭闹,口腔溃疡导致拒食伴流涎。

9. 消化道异常:肠套叠会出现阵发性尖叫、果酱样便;牛奶蛋白过敏常伴腹泻和湿疹。

10. 神经系统问题:脑膜炎引发的哭声尖直呈“脑性尖叫”,可能伴随囟门膨隆。

特殊群体关注

11. 早产儿需求:矫正月龄4周前可能出现呼吸性哭闹,需注意体位支持。

12. 母婴情绪传导:母亲焦虑激素通过母乳传递,约30%产后抑郁母亲的婴儿出现异常哭闹。

二、分级干预策略

第一响应(居家处理)

触觉安抚:采用“袋鼠式护理”,将只穿尿布的婴儿直立贴于父母裸露胸膛,皮肤接触可降低皮质醇水平42%。肠道减压技巧:顺时针腹部按摩配合“蹬自行车”运动,每次3-5分钟可促进气体排出。听觉干预:播放子宫环境录音(50-60分贝白噪音)能使80%婴儿在5分钟内安静。

进阶方案(医疗介入指征)

当出现以下危险信号需立即就医:

肠绞痛婴儿可尝试乳糖酶补充剂(如乳糖酶滴剂),研究显示可缓解58%患儿的腹胀症状。牛奶蛋白过敏推荐深度水解奶粉,90%患儿症状在2周内改善。

三、预防性照护体系

1. 喂养管理:母乳喂养者避免摄入乳制品、十字花科蔬菜;配方奶喂养需确保奶嘴孔合适,喂奶后保持直立位20分钟。

2. 昼夜节律培养:出生2周后引入昼夜光线差异,夜间使用红光夜灯(亮度<10流明)有助于褪黑素分泌。

3. 抚触疗法:系统化婴儿抚触每日3次,每次15分钟,可提升迷走神经张力,减少37%的哭闹发作。

行动建议

建立《哭闹日志》记录发作时间、持续时间、伴随症状及干预效果。当居家措施无效时,及时寻求儿科医生进行发育行为评估。研究证实,出生后3个月内建立规律应答模式的婴儿,6月龄时情绪调节能力提升26%。父母需理解,约60%的哭闹属于发育性现象,随着神经系统成熟,多数在4-6月龄自然缓解。