月经是女性健康的“晴雨表”,但现代女性中约有60%曾经历过周期紊乱、经量异常、痛经等问题。当身体发出这些信号时,不仅影响生活品质,更可能暗藏健康隐患。本文从临床医学和中医养生角度,系统解析月经不调的应对策略。

一、月经异常的常见表现与病因

1. 生理指标异常

2. 致病因素剖析

西医视角:下丘脑-垂体-卵巢轴功能异常是主要机制,涉及多囊卵巢综合征(PCOS)、甲状腺功能异常等

中医辨证:气血两虚、肝郁气滞、寒凝血瘀是三大核心证型

生活方式诱因:研究显示连续熬夜3天即可导致黄体生成素异常波动

二、药物调理的科学选择

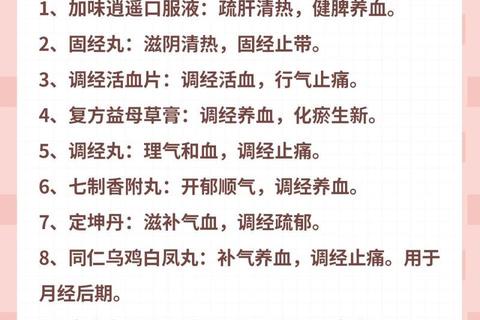

1. 中成药精准调理指南

| 证型 | 典型症状 | 推荐药物 | 注意事项 |

|||--||

| 气血两虚 | 经色淡、头晕乏力 | 乌鸡白凤丸 | 感冒发热时停用 |

| 肝郁气滞 | 胸胁胀痛、经前乳胀 | 加味逍遥丸 | 避免与咖啡因同服 |

| 寒凝血瘀 | 经血暗紫、血块多 | 艾附暖宫丸+益母草膏 | 经期前1周开始服用 |

| 阴虚血热 | 经期延长、手足心热 | 知柏地黄丸 | 忌食辛辣燥热食物 |

特别提示:八珍汤等经典方剂对气血双补效果显著,但需根据体质调整配伍比例

2. 西药使用要点

三、膳食营养的协同调理

1. 周期四阶段食疗方案

2. 关键营养素摄入

四、生活方式干预方案

1. 生物节律调节:建立22:30前入睡的规律作息,光照疗法可改善经前抑郁

2. 运动处方:每周3次太极或瑜伽练习,经期避免倒立体式

3. 情绪管理:按压合谷穴(虎口处)、三阴交(内踝上3寸)各3分钟/次,每日2次

4. 环境调控:腹部艾灸(隔姜灸)每周2次,水温40℃足浴每日15分钟

五、就医预警与自我监测

出现以下情况需24小时内就医:

建议建立月经日记,记录周期长度、经量(使用月经杯量化更准确)、疼痛程度(1-10分评分)等指标,就诊时提供至少3个月数据

月经调理是系统工程,需药物、营养、生活方式三轨并行。建议每年进行1次妇科超声和性激素六项检测,40岁以上女性增加甲状腺功能筛查。记住:规律月经不仅关乎生育能力,更是全身健康的保护伞。