当婴儿第一次用模糊的发音喊出“妈妈”时,每个父母的心都会被这份稚嫩的呼唤融化。然而在这份喜悦背后,隐藏着无数家长对孩子语言发育的隐忧——邻居家孩子一岁已能说短句,自家宝宝两岁仍只会单字表达,这种对比往往引发育儿焦虑。理解儿童语言发展规律,需要从科学视角解读这个充满个体差异又遵循生理规律的过程。

一、语言发展的黄金窗口

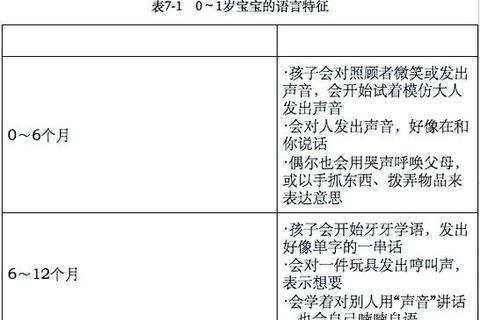

人类大脑在0-3岁期间完成80%的神经突触连接,这个阶段的语言刺激直接影响着神经网络构建。研究表明,婴儿出生后前6个月已具备辨音能力,能区分母语中的400多个音素,这种敏锐度在1岁后逐渐聚焦于母语音系。语言中枢的发育遵循“听觉输入-理解转化-口语输出”的递进规律,这也是为何多数儿童在12-18个月才出现词汇爆发期。

关键里程碑解析

需特别关注的是,女孩的语言发展普遍比男孩早3-6个月,双语或多方言环境可能使语言输出延迟4-8个月,这些均属正常范畴。

二、预警信号识别指南

当18个月幼儿仅能说出5个单词,或30个月仍无法组织3词以上句子时,可能提示语言发育迟缓。上海市儿童医学中心的研究显示,24个月词汇量低于30个、30个月无法使用简单主谓结构的儿童需专业评估。其他警示信号包括:

临床案例显示,一个2岁男童因长期接触电子屏幕导致语言停滞,经3个月面对面互动训练后词汇量增长200%,印证了环境刺激的关键作用。

三、影响因素的多维剖析

生理基础

环境干预

值得注意的是,23%的“晚说话”儿童在3岁后语言能力会自然追平,但专业评估仍不可或缺以避免错过干预窗口。

四、家庭训练的科学策略

基础版方案

进阶干预

针对构音障碍儿童,可采用:

1. 气流感知训练:用羽毛感知/p/、/t/音的气流强度差异

2. 舌位镜像法:家长与孩子对坐镜子前,同步练习/l/、/n/发音

3. 多模态输入:将“吃苹果”拆解为看实物、听发音、摸质地、闻香味的全感官体验

语言治疗师建议,每日15分钟专项训练配合3次随机情景教学,持续8周可见显著改善。

五、专业医疗介入时机

当家庭干预3个月未见进步,或出现以下情况需立即就医:

现代医学采用“语言发育轨迹分析法”,通过6个月动态监测区分暂时性延迟与病理性障碍。北京某三甲医院数据显示,2岁前介入治疗的儿童,78%在学龄前达到正常水平。

每个孩子都是独特的语言学习者,有的像蓄势待发的春笋,有的如缓缓流淌的小溪。家长需要做的,是提供丰沃的语言土壤,在观察中等待,用科学引导替代焦虑催促。当那句期盼已久的“妈妈我爱你”终于到来时,所有的等待都将绽放成最动人的成长礼赞。