抗生素和消炎药是两类常被混淆的药物,但它们在作用机制、适应症和使用场景上存在本质区别。许多患者因误解两者的差异而自行用药,导致治疗效果不佳甚至引发不良反应。正确认识这两类药物的协同作用与合理使用原则,对保障用药安全、减少耐药性至关重要。

一、抗生素与消炎药的本质差异

1. 作用对象不同

抗生素(如青霉素、头孢菌素)通过抑制或杀灭细菌发挥作用,适用于细菌感染引起的炎症(如肺炎、尿路感染)。而消炎药(如布洛芬、地塞米松)直接抑制炎症反应,用于缓解由感染、创伤或免疫反应引起的红肿热痛症状。

2. 分类与代表药物

抗生素:根据化学结构分为β-内酰胺类(青霉素)、大环内酯类(阿奇霉素)、喹诺酮类(左氧氟沙星)等。

消炎药:包括非甾体抗炎药(NSAIDs)和糖皮质激素。前者通过抑制COX酶减少前列腺素合成(如对乙酰氨基酚);后者通过调节免疫反应减轻炎症(如泼尼松)。

3. 误区警示

病毒感染(如感冒)使用抗生素无效,但现实中约50%的感冒患者错误服用抗生素。抗生素无法缓解关节炎等非感染性炎症。

二、协同机制的科学解析

1. 感染性炎症的“双线作战”

当细菌感染引发严重炎症时,抗生素负责清除病原体,消炎药则通过抑制过度免疫反应保护组织。例如,脓毒症患者需联用广谱抗生素(如亚胺培南)和糖皮质激素(如氢化可的松)以控制感染和炎症风暴。

2. 特定场景的增效作用

术后感染:头孢哌酮联合氟比洛芬酯可减少术后发热和疼痛,同时降低感染风险。

慢性炎症:结核病患者使用异烟肼时,短期联用泼尼松可减轻肺部肉芽肿形成。

3. 风险提示

掩盖病情:过早使用强效消炎药可能减轻症状但延误感染诊断。

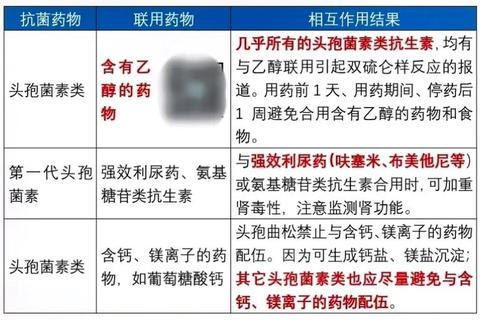

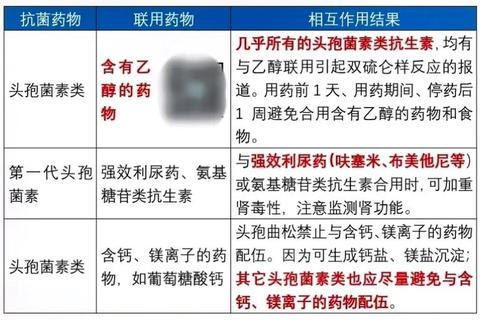

相互作用:喹诺酮类抗生素(如诺氟沙星)与非甾体抗炎药(如芬布芬)联用可能诱发痉挛,因两者均抑制γ-氨基丁酸受体活性。

三、临床合理用药策略

1. 明确用药指征

抗生素使用前提:细菌培养或快速检测确认感染,避免凭经验用药。例如,支原体肺炎需通过PCR检测确认是否对大环内酯类耐药。

消炎药使用场景:非感染性炎症(如痛风急性发作)或感染控制后的残余炎症(如细菌性肺炎退热后咳嗽)。

2. 特殊人群调整方案

儿童:阿奇霉素治疗支原体肺炎时需严格按体重计算剂量(10mg/kg),避免疗程过长导致耐药。

孕妇:禁用四环素类(影响胎儿骨骼发育)和氟喹诺酮类(潜在关节损伤),必要时选择头孢类+B级安全性消炎药(如对乙酰氨基酚)。

肝肾功能不全者:避免使用经肝代谢的克林霉素或肾毒性较大的氨基糖苷类,优先选择头孢曲松等低毒性药物。

3. 规避常见错误

不自行联用药物:两种NSAIDs联用(如布洛芬+双氯芬酸)可能引发胃出血;β-内酰胺类与大环内酯类联用可能拮抗疗效。

按疗程规范用药:抗生素需足量足疗程使用,例如社区获得性肺炎通常需治疗7-10天,擅自停药易诱导耐药菌。

四、公众行动建议

1. 居家处理原则

发热低于38.5℃且无脓痰时,优先物理降温,观察24小时再决定是否用药。

皮肤轻微红肿可局部冷敷,若出现波动性肿块或发热需就医排除脓肿。

2. 就医预警信号

抗生素使用3天后症状无改善,或出现皮疹、呼吸困难等过敏反应。

慢性疼痛患者长期服用NSAIDs后出现黑便、呕血,提示消化道出血。

3. 预防耐药性

不将剩余抗生素用于其他疾病,不推荐“预防性”使用。

支持“抗菌药物管理计划”,例如医院推行的分级管理制度(限制特殊级抗生素使用)。

抗生素与消炎药的合理使用是一门精准医学艺术,既要科学评估感染与炎症的关系,也需兼顾个体差异与药物特性。公众需建立“先诊断,后用药”的认知,医疗从业者则应遵循“能单用不联用,能窄谱不广谱”的原则,共同遏制耐药性蔓延,守护药物疗效的生命线。

相关文章:

消炎药=抗生素?科学区分两者本质区别2025-04-01 20:30:02

消炎药推荐指南:如何选择安全有效的抗炎药物2025-04-01 20:30:02

文章已关闭评论!