月经来临前,不少女性会感到腰部酸痛、下腹坠胀,仿佛身体在无声地发出疲惫的信号。这种不适可能从经前一周开始,随着经期结束逐渐消失,但也可能在每个月反复困扰着女性。数据显示,超过60%的女性在生育年龄内经历过不同程度的经前不适。尽管大部分情况属于生理性反应,但当疼痛持续加重或伴随异常症状时,也可能提示需要关注的健康问题。

一、生理机制:为何腰部成为“预警区”

1. 前列腺素的双刃剑作用

子宫为排出经血,会分泌大量前列腺素促使平滑肌收缩。当这类物质过量时,不仅引发子宫痉挛,还会通过神经传导引发腰部放射痛。研究显示,前列腺素水平与疼痛程度呈正相关。

2. 盆腔充血与神经牵涉

经前盆腔组织充血水肿,可能压迫腰骶神经丛。特别是后位子宫的女性,膨胀的子宫直接压迫腰部组织,产生酸痛感。

3. 激素波动的连锁反应

雌激素骤降导致水钠潴留,使肌肉筋膜水肿,腰部肌群张力失衡。同时黄体功能不足可能加剧盆腔静脉淤血。

二、警惕病理性疼痛的警示信号

当腰痛伴随以下特征时,需考虑器质性疾病:

三、居家护理的黄金法则

1. 热力学干预

2. 穴位按摩技术

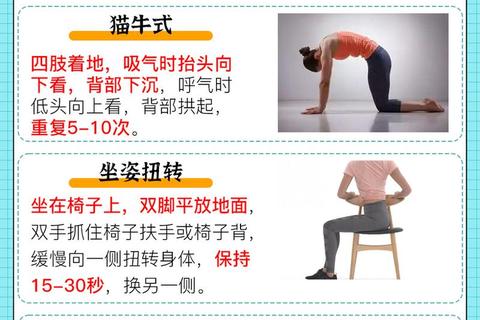

3. 运动康复方案

四、医疗干预的时机与选择

1. 药物阶梯治疗

2. 中医辨证论治

五、预防体系的构建

1. 周期健康管理

建立月经日记,记录疼痛VAS评分、持续时间及伴随症状,识别异常波动规律。经前一周开始补充维生素B6(50mg/日)和镁剂(300mg/日),可降低神经肌肉兴奋性。

2. 环境适应策略

使用智能穿戴设备监测腰部表面温度,当低于32℃时自动启动加热功能。办公环境设置腰托+脚踏板的符合人体工学组合,保持髋膝90°屈曲位。

3. 饮食调节要点

当腰痛出现以下情况应立即就医:

1)非经期持续存在超过2周

2)伴随发热或异常出血

3)疼痛评分≥7分(10分制)影响日常活动

4)出现下肢无力或二便异常

通过理解疼痛背后的生理机制,采取分阶段、多维度的管理策略,多数经前腰痛能得到有效控制。建议每年进行1次盆腔超声检查+CA125检测,30岁以上女性增加骨密度筛查,构建完整的女性健康防护网络。