阳光透过窗帘的缝隙洒在桌面上,一位新手妈妈正对照着手机屏幕,试图分辨手中两瓶营养补充剂的区别。这样的场景每天都在无数家庭上演——维生素D与D3的困惑,已成为现代人健康管理中最普遍的认知盲区之一。

一、生命中的「阳光密码」

人体骨骼系统的发育与维持,离不开一对特殊的「黄金搭档」:钙元素需要维生素D作为「通行证」才能被有效吸收。当皮肤接触紫外线B波段时,表皮层中的7-脱氢胆固醇会像魔法般转化为维生素D3。这种「阳光维生素」的独特之处在于,它既属于必需营养素,又具备类似激素的调节功能,在免疫调控、细胞分化等30余项生理过程中扮演关键角色。

需要特别注意的是,维生素D是个「大家族」,包含D2(植物来源)和D3(动物来源)两种主要形式。虽然两者最终都能转化为活性代谢物,但D3的转化效率比D2高出近70%,这决定了它们在临床应用中的不同地位。

二、D与D3的核心差异解析

1. 来源差异如同植物与动物的对话

• 维生素D3:主要存在于深海鱼类(如三文鱼、沙丁鱼)、蛋黄、动物肝脏中,人体自身合成的D3占需求量的80%

• 维生素D2:来源于经紫外线照射的植物性食物,如香菇、酵母等,在膳食结构中占比不足5%

• 特殊提示:素食主义者需特别注意,纯植物饮食可能造成D3摄入不足

2. 生物活性的效率竞赛

临床试验数据显示,D3提升血清25-羟基维生素D水平的速度是D2的2倍,持续效果延长50%。这种差异源于两者分子结构的细微差别:D3与维生素D结合蛋白(VDBP)的亲和力更强,能在血液循环中保持更稳定的浓度。

3. 代谢路径的精密调控

两种维生素都需要经过两次羟基化激活:

值得注意的是,D2代谢产物与维生素D受体的结合效率较低,这是其生物活性较弱的重要原因

三、精准补充的场景指南

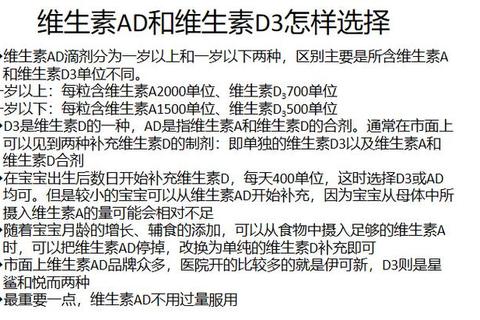

1. 婴幼儿群体

• 出生15天起每日补充400IU D3,早产儿需加量至800IU

• 纯母乳喂养需特别注意:每升母乳仅含25IU维生素D,远低于每日需求

• 警惕现象:枕秃、夜惊、方颅等可能是佝偻病早期信号

2. 孕期特殊需求

• 孕中晚期每日需摄入600-2000IU D3,缺乏者流产风险增加1.5倍

• 临床建议:定期监测血清25(OH)D水平,维持30-50ng/ml最佳

3. 中老年群体

• 50岁以上人群每日需600-800IU,骨质疏松患者可增至2000IU

• 补充技巧:与含脂肪食物同服可提升吸收率30%

• 警示症状:不明原因的骨痛、肌肉无力需警惕维生素D缺乏

4. 疾病干预领域

• 自身免疫疾病:每日2000IU D3可降低类风湿关节炎活动度

• 代谢综合征:D3缺乏与胰岛素抵抗呈正相关,补充可改善血糖控制

四、科学补充的黄金法则

检测先行原则

医院检测应选择「25-羟基维生素D3」指标,而非总维生素D检测。当血清值低于20ng/ml时需强化补充,30-50ng/ml为理想范围,超过100ng/ml可能引发中毒

阳光获取的智慧

• 每天10:00-15:00暴露四肢晒太阳15-30分钟,注意玻璃会阻挡90%紫外线B

• 防晒霜SPF15即可阻断99%的维生素D合成,建议先裸晒后涂抹

膳食补充策略

制作富含D3的食谱:

补充剂选择要点

• 优先选择D3制剂,液态滴剂比片剂吸收率高20%

• 注意产品标注单位:1μg=40IU,避免过量补充

• 特殊配方:对鱼类过敏者可选择地衣提取的植物性D3

当出现食欲减退、异常口渴或尿频等症状时,需立即停用补充剂并就医。健康管理从来都不是简单的「缺什么补什么」,而是建立在对身体机制的深度理解之上。掌握这些知识,每个人都能成为自己健康的「首席营养师」。