当新生儿心脏的“生命通道”未能如期关闭,可能隐藏着影响健康的重要信号。

一、被忽视的“通道”与新生儿的健康密码

在胎儿时期,动脉导管是连接主动脉与肺动脉的重要通道,承担着绕开未发育肺部、维持胎儿血液循环的关键功能。正常情况下,这一通道应在出生后数日至数周内闭合。约8%的早产儿及1%-2%的足月儿会面临动脉导管未闭(PDA)的问题。这一疾病不仅可能导致呼吸困难、喂养困难,还与心衰、肺损伤等严重并发症相关。对于家长而言,了解其早期症状、诊断方法及干预时机,是守护新生儿健康的关键一步。

二、科学解析:动脉导管未闭的全景图

1. 发病率与高危因素

早产是首要风险:胎龄<28周的早产儿中,PDA发生率高达60%-80%;出生体重<1000g的极低体重儿中,发生率超70%。

其他诱因:孕期感染(如风疹)、母亲糖尿病、缺氧分娩、遗传因素(如染色体异常)均可能增加风险。

2. 临床特征:从隐匿到危急的警示信号

典型症状:

呼吸窘迫:呼吸频率快(>60次/分)、呻吟、三凹征。

循环异常:心前区搏动增强、连续性“机器样”杂音(胸骨左缘第二肋间最明显)。

发育迟缓:因体循环供血不足,表现为体重增长缓慢、易疲劳。

特殊表现:

差异性发绀:下肢或躯干青紫较上肢明显(提示肺动脉高压)。

并发症预警:反复肺炎、坏死性小肠结肠炎(NEC)、颅内出血等。

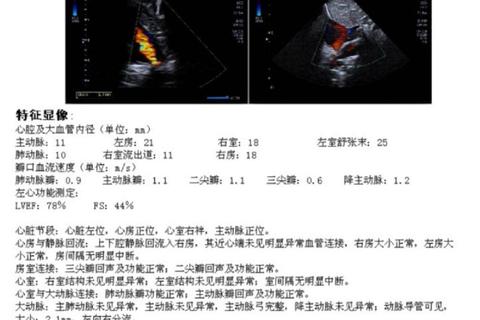

3. 诊断:精准识别,分层评估

心脏超声:确诊金标准,可测量导管直径、分流量及左心房/主动脉比值(LA/Ao≥1.5提示显著分流)。

生化标志物:BNP>1100ng/L或NTpBNP>4000pmol/L提示血流动力学显著异常。

分级标准(基于导管直径与体重比值):

轻度:<1.5mm;中度:1.5-2.0mm;重度:≥2.0mm或直径/体重≥1.4mm/kg。

三、治疗策略:个体化干预,分步决策

1. 保守治疗:等待与观察的智慧

适用情况:导管直径小(<1.5mm)、无症状且无并发症。

措施:限制液体摄入(每日<150ml/kg)、维持血氧饱和度(90%-95%)、高频通气支持。

2. 药物治疗:关闭导管的“化学钥匙”

一线药物:

布洛芬:首剂10mg/kg,后续5mg/kg×2剂(间隔24h),关闭率约70%-80%。

吲哚美辛:0.2mg/kg起始,但可能增加肾损伤风险。

禁忌症:活动性出血、肾功能不全、血小板<50×10⁹/L。

3. 介入与手术:根治性选择

介入封堵术:适用于体重>4kg、导管形态适宜者,成功率>95%,术后24小时可出院。

外科结扎:用于早产儿、复杂解剖结构或介入失败病例,术后需警惕喉返神经损伤。

四、家庭护理与预防:家长的“守护指南”

1. 居家观察要点

每日监测:记录呼吸频率、喂养量、尿量(目标>1-2ml/kg/h)。

紧急就医信号:突然青紫、拒奶、嗜睡或持续高热。

2. 预防策略

孕期保健:控制血糖、避免感染、补充叶酸(降低先天性畸形风险)。

早产儿管理:生后72小时内定期心脏超声筛查,尤其体重<1500g者。

五、早诊早治,守护生命的“第一道门”

动脉导管未闭虽常见,但通过现代医学的精准干预,绝大多数患儿可获得良好预后。家长需摒弃“等待自愈”的侥幸心理,在医生指导下选择个体化方案。记住:一次及时的心脏超声检查,或许就能避免一场健康危机。

(本文内容综合自中华医学会、梅奥诊所等权威机构指南,具体诊疗请遵医嘱。)

关键词自然分布提示:新生儿动脉导管未闭、早产儿PDA、心脏杂音、差异性发绀、介入封堵术。

相关文章:

文章已关闭评论!