在右上腹突然袭来的绞痛中,许多人会下意识蜷缩身体,这种被形容为"刀割样"的疼痛往往预示着胆结石引发的炎症。一位45岁的女性患者回忆:"那感觉就像有人用钳子夹住内脏旋转,冷汗瞬间浸透衣服。"这种刻骨铭心的体验背后,隐藏着胆囊内结石与炎症的复杂博弈。当5mm的胆固醇结晶卡在纤细的胆囊管,不仅会阻断胆汁流动,更会引发级联炎症反应,此时正确选择抗炎药物如同在风暴中校准方向舵,直接影响着病程走向。

一、炎症风暴的起源:胆结石的形成机制

胆囊作为胆汁的临时储库,其黏膜层每日分泌20ml黏液保护自身。当胆汁中胆固醇过饱和时(超过胆汁酸和磷脂的溶解能力),就会形成微晶体。这些直径0.1-0.3mm的颗粒在胆囊动力障碍时无法及时排出,逐渐堆积形成临床可见的结石。高脂饮食导致的胆汁胆固醇饱和度升高是主要诱因,而糖尿病患者因胆囊排空延迟,结石发生率较常人高3倍。

炎症启动的关键在于结石对胆囊壁的机械刺激。持续摩擦使黏膜屏障受损,胆汁中的β-葡萄糖醛酸酶激活,将结合胆红素水解为游离胆红素,后者与钙离子结合形成胆色素钙结石核心。此时免疫细胞释放的TNF-α、IL-6等促炎因子,使胆囊壁出现水肿、充血等典型炎症反应。

二、精准识别:炎症发展的阶段特征

在慢性炎症期,患者多表现为餐后右上腹闷胀,尤其在摄入油炸食品后明显。这种"隐痛-缓解-再发"的循环可能持续数年,超声可见胆囊壁增厚达3-5mm,呈现"双层影"特征。此阶段治疗重在控制炎症进展,推荐使用匹维溴铵(50mg tid)缓解Oddi括约肌痉挛,配合复方阿嗪米特肠溶片改善胆汁淤积。

当结石嵌顿引发急性炎症时,疼痛呈持续性加重,80%患者出现Murphy征阳性。此时白细胞计数常超过12×10⁹/L,C反应蛋白显著升高。首选双氯芬酸钠(50mg q8h)抑制前列腺素合成,其止痛效果优于传统解痉药,且能降低23%的胆囊切除风险。需特别注意:类药物会加重Oddi括约肌痉挛,应严格禁用。

三、药物武器库:分层抗炎方案

基础抗炎梯队:

非甾体抗炎药构成第一道防线。吲哚美辛栓剂(100mg qd)直肠给药可快速达到血药浓度,对合并发热者效果显著。需警惕消化道出血风险,建议联用质子泵抑制剂。解痉药物中,间苯三酚(40mg im)选择性松弛平滑肌,不会引起口干、心悸等抗胆碱能副作用,特别适用于老年患者。

抗菌药物选择:

当出现寒战高热(>39℃)或胆管扩张时,提示细菌感染。首选哌拉西林/他唑巴坦(4.5g q8h)覆盖肠杆菌科,联合甲硝唑(0.5g q12h)对抗厌氧菌。对于β-内酰胺类过敏者,可选用莫西沙星(400mg qd)。治疗48小时后需复查炎性指标,效果不佳者应考虑产ESBLs菌株感染,升级为美罗培南。

辅助治疗组合:

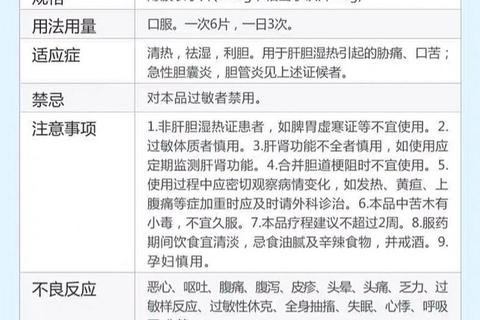

熊去氧胆酸(10mg/kg/d)不仅能促进小于1cm胆固醇结石溶解,还可通过稳定肝细胞膜抑制炎症介质释放。配合胆宁片(5片 tid)等中成药调节胆汁成分,可使胆囊收缩功能改善率提升至68%。对于胆囊壁显著增厚者,建议持续用药3-6个月,每8周复查超声监测。

四、特殊人群用药警示

孕妇出现胆绞痛时,阿托品可能诱发宫缩,推荐间苯三酚(40mg im)作为安全选择。儿童用药需按体重调整剂量,哌替啶(1mg/kg)的使用不得超过3次/周,防止成瘾性。糖尿病患者应注意α-葡萄糖苷酶抑制剂(如阿卡波糖)可能加重腹胀,建议改用伏格列波糖。

当药物治疗72小时无效,或出现胆囊积脓、穿孔征象时,应急诊行腹腔镜胆囊切除。研究显示,发病72小时内手术可将并发症风险降低40%。术后早期进食低脂饮食(脂肪<20g/d),配合胰酶肠溶胶囊(0.3g tid)帮助脂肪消化,可有效预防腹泻。

在抗炎治疗的航程中,每个决策都关乎胆囊的命运。记住这个"3-5-7"原则:3天居家观察(控制饮食+解痉止痛),5天专业评估(影像学+实验室检查),7天决定手术窗口。掌握这些要点,就能在胆结石引发的炎症风暴中,为患者筑起坚实的生命防线。当疼痛再次来袭时,及时就医的抉择远比盲目自治更有力量。