新生儿排便异常是许多家长在育儿初期面临的常见困扰。面对宝宝稀便、排便次数增加等情况,家长往往难以判断这是生理现象还是疾病信号。本文将从临床表现、常见诱因、家庭护理及就医原则等方面,为新手父母提供科学指导。

一、新生儿腹泻的界定标准

正常新生儿大便次数因喂养方式不同存在差异:

当出现以下特征时需警惕病理性腹泻:

1. 性状改变:水样便、蛋花汤样便、黏液脓血便

2. 伴随症状:发热超过38℃、呕吐频繁、腹部胀硬、尿量减少

3. 体重异常:连续3天体重不增或下降

(图片示意:正常母乳便与异常水样便对比图)

二、五大常见诱因解析

1. 生理性消化功能不成熟

新生儿肠道黏膜屏障薄弱,消化酶分泌量仅为成人1/3,易出现乳糖不耐受现象。表现为排便次数多但精神良好,体重增长正常。

应对:继续母乳喂养,哺乳后竖抱拍嗝20分钟,避免过度喂养。

2. 喂养不当

常见于人工喂养:

表现为绿色泡沫便,含未消化奶瓣。

应对:按标准比例冲调奶粉,添加辅食遵循"由少到多、由细到粗"原则。

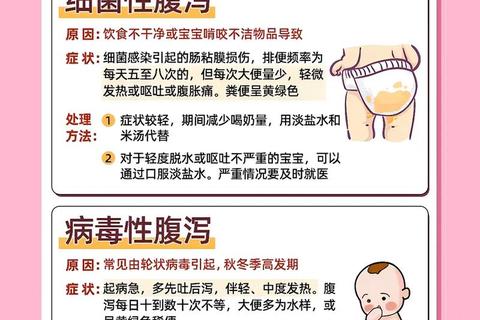

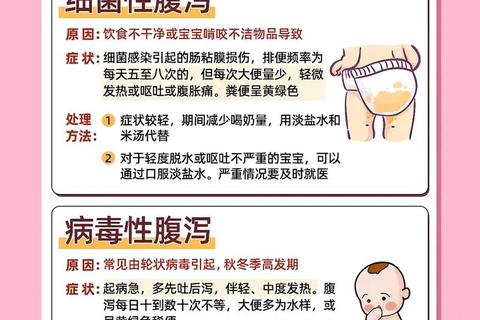

3. 感染性腹泻

病毒性(占70%):轮状病毒引起蛋花样水便,伴喷射状呕吐。

细菌性:志贺菌/沙门氏菌导致黏液脓血便,体温可达39℃以上。

应对:单独消毒喂养器具,收集2小时内新鲜大便送检。

4. 过敏反应

牛奶蛋白过敏者接触奶粉后2小时内出现:

应对:改用深度水解蛋白奶粉,哺乳期母亲忌食乳制品。

5. 继发性乳糖酶缺乏

腹泻超过3天可能损伤肠绒毛,导致乳糖分解障碍,形成恶性循环。表现为酸臭泡沫便,肛周皮肤发红。

应对:短期改用无乳糖奶粉,补充双歧杆菌益生菌。

三、家庭护理黄金法则

1. 补液优先:每稀便后补充50-100ml口服补液盐III,小口频服。

2. 科学喂养:

3. 皮肤护理:每次便后用38℃流水冲洗臀部,吹风机低温档吹干后涂抹氧化锌软膏。

4. 症状监测:记录24小时出入量(哺乳量/尿布重量),测量晨起空腹体重。

四、必须就医的八种情况

1. 月龄<3个月出现发热

2. 呕吐物含黄绿色胆汁

3. 持续哭闹伴果酱样大便(警惕肠套叠)

4. 眼窝/囟门明显凹陷

5. 超过6小时无尿液

6. 血便量>5ml/次

7. 服用补液盐后仍精神萎靡

8. 腹泻持续>72小时未见缓解

(图片示意:脱水症状对照图)

五、预防措施与特殊提示

1. 喂养卫生:

2. 免疫防护:

3. 腹部保暖:

特殊群体注意:早产儿、低体重儿(<2500g)出现稀便需立即就医,此类患儿更易发生坏死性小肠结肠炎。

新生儿腹泻既是成长过程中的常见挑战,也是观察宝宝健康状况的重要窗口。家长需掌握"观察性状-判断诱因-分级处理"的应对逻辑,既不过度焦虑,也不延误治疗。建议每个家庭储备:电子体温计、口服补液盐III、医用护臀膏三件基础护理物资,为宝宝筑起健康防护网。