健康是女性整体健康的重要一环,但围绕它的护理方法却存在诸多误解。许多女性在尝试自我清洁时,因不当操作反而引发炎症、感染等问题。科学清洁与盲目冲洗之间,往往只有一线之隔。

一、的自然防御系统:为何“过度清洁”适得其反?

并非无菌环境,其内部存在以乳酸杆菌为主的微生物群落,形成pH值3.8-4.5的弱酸性环境。这种微生态平衡能抑制病原菌繁殖,如同天然的“防护屏障”。频繁冲洗会破坏乳酸杆菌的主导地位,导致念珠菌、加德纳菌等致病菌过度增殖,引发细菌性病、霉菌性炎等问题。研究显示,每周冲洗超过3次的女性,盆腔炎风险增加73%。

二、冲洗的正确操作:何时用、怎么用?

适用场景:仅在医生指导下,用于特定炎治疗或术前清洁。例如,滴虫性炎需配合甲硝唑溶液冲洗。

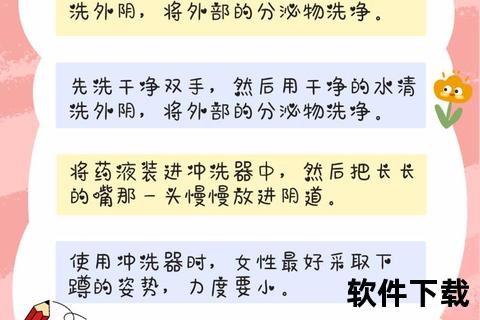

操作步骤(以医用冲洗器为例):

1. 准备阶段:

2. 体位与操作:

3. 后续处理:

三、五大常见误区:你可能正在“好心办坏事”

1. 误区:冲洗可预防性病或避孕

2. 误区:用沐浴露或妇科洗液更“干净”

3. 误区:有异味必须冲洗

4. 误区:经期冲洗可防感染

5. 误区:冲洗能“治疗”瘙痒

四、特殊人群的禁忌与注意事项

1. 孕妇:冲洗可能诱发宫缩或上行感染,所有操作需严格遵医嘱。

2. 术后女性(如人流、宫颈手术):术后1个月内禁止冲洗,以免影响创面愈合。

3. 未成年及无性生活女性:黏膜脆弱,冲洗易造成机械损伤。

五、何时需就医?警惕这些危险信号

出现以下情况应立即停止冲洗并就诊:

六、日常护理替代方案:比冲洗更安全的习惯

1. 外阴清洁:每日用温水淋洗,从前向后擦拭,避免肥皂。

2. 透气穿着:选择纯棉内裤,避免紧身裤局部闷热。

3. 增强免疫力:补充益生菌(如酸奶)、维生素C,维持菌群平衡。

健康的核心在于“平衡”而非“无菌”。科学护理应建立在尊重自然防御机制的基础上,将冲洗视为医疗行为而非日常习惯。当出现异常时,及时寻求专业诊疗远比自我干预更安全有效。记住:最好的“清洁剂”往往是身体的智慧,而非一瓶洗液。