维生素作为人体必需的微量营养素,其重要性不言而喻。而在众多维生素中,B族因其参与能量代谢、神经功能维护等核心生理过程,成为公众关注的焦点。关于长期补充的利弊争议从未停止,本文将基于最新研究证据,系统解析维生素B的科学使用法则。

一、维生素B的生理作用与健康效益

维生素B族包含8种水溶性成分(B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12),它们以辅酶形式参与三大营养素的代谢转化,直接影响能量供应效率。例如:

能量代谢:B1帮助葡萄糖转化为ATP,B2参与脂肪分解,B3协助线粒体功能,三者协同维持机体活力。

神经系统保护:B6参与神经递质合成,B12维护髓鞘完整性,缺乏可导致肢体麻木、记忆力下降。

血液与免疫:B9(叶酸)和B12促进红细胞生成,B6支持抗体产生,降低贫血和感染风险。

临床研究表明,适度补充可改善疲劳、口腔溃疡、皮炎等症状,尤其对素食者、孕妇及老年人更具意义。

二、长期补充的潜在风险与科学争议

尽管水溶性维生素可通过尿液排出,但长期超量仍可能引发不良反应:

1. 神经系统损伤:

B6日摄入量超过500mg(远超推荐量1.3-2mg)可能导致周围神经病变,表现为手脚刺痛、平衡障碍。

案例:某患者连续半年每日服用高剂量B6复合剂后出现步态不稳,经神经传导检查确诊为药物性神经损伤。

2. 代谢负担与器官损伤:

B3(烟酸)超过35mg/天可能引起肝酶升高、皮肤潮红,甚至诱发胰岛素抵抗。

动物实验提示,过量烟酰胺核糖(NR)可能促进三阴性乳腺癌转移,但人类数据尚不明确。

3. 掩盖疾病信号:

叶酸过量(>1000μg/天)会掩盖B12缺乏导致的巨幼细胞贫血,延误神经病变诊断。

三、特殊人群的个性化补充策略

1. 孕妇:

必需补充:孕前3个月至孕早期需每日补充400μg叶酸,预防胎儿神经管畸形。

禁忌:避免使用含B3的高剂量复合剂,以免增加妊娠期肝损风险。

2. 老年人:

重点监测B12水平(建议2.4μg/天),胃酸分泌减少者优先选择舌下含片或注射剂。

3. 慢性病患者:

糖尿病患者慎用B3,可能干扰血糖控制;肾衰竭患者需调整B6剂量,防止蓄积中毒。

四、科学补充的三大黄金法则

1. 优先膳食来源:

B1:全麦、瘦肉、豆类;B2:乳制品、绿叶菜;B12:动物肝脏、鱼类。

每日摄入举例:100g猪肝可满足B12需求量的12倍,50g杏仁提供B2日需量的60%。

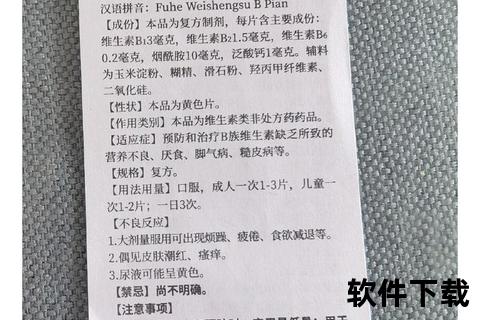

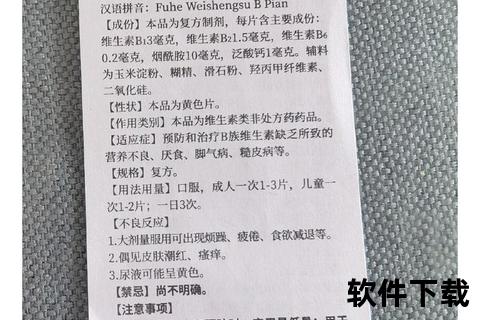

2. 精准化药物补充:

检测指导:通过血清同型半胱氨酸(反映B9/B12)、甲基丙二酸(反映B12)等指标确定缺乏类型。

剂量控制:复合剂中单一B族成分不超过每日上限(如B6≤100mg,B3≤35mg)。

3. 动态监测与调整:

每3个月评估一次症状变化及生化指标,出现尿液深黄、皮肤瘙痒等信号时及时减量。

五、何时需要就医?

出现以下情况应立即停止补充并寻求专业帮助:

持续性头痛、视力模糊(可能提示B6过量)

黄疸、右上腹疼痛(疑似B3肝毒性)

对称性肢体麻木或肌力下降(警惕神经病变)

维生素B的补充如同一把双刃剑,适度可修复生理缺口,过量则可能打破机体平衡。掌握“缺什么补什么,缺多少补多少”的原则,结合个体化评估,方能最大化健康效益。记住,营养素的本质是“锦上添花”,而非“雪中送炭”,均衡饮食始终是健康的第一基石。

相关文章:

文章已关闭评论!