处女膜作为女性生殖系统中备受关注却常被误解的生理结构,其真实位置和解剖特性常因文化观念与医学知识的错位引发困惑。本文从科学角度解析这一组织的生理本质,帮助公众正确认识身体构造,消除不必要的健康焦虑。

一、处女膜的解剖定位与生理特征

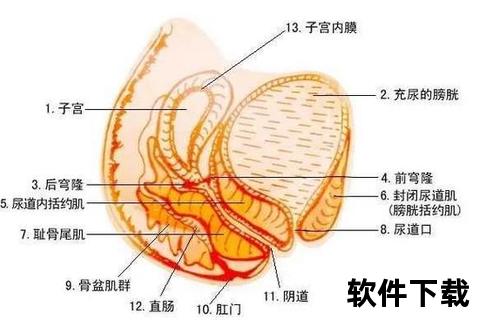

处女膜并非位于深处,而是紧贴外口边缘的黏膜组织,距离体表仅约2-4厘米。其本质是胚胎发育过程中尿生殖窦与管腔融合时残留的膜状皱襞,由结缔组织、微小血管及神经末梢构成,厚度约1-2毫米。

从外阴结构观察:当分开大后,可见小环绕的菱形区域(前庭),处女膜即在此区域与交界处形成半透明屏障,中央存在直径1-1.5厘米的孔隙,允许经血排出。这种孔隙形态存在显著个体差异,包括:

二、功能认知的医学演进

传统观念赋予处女膜的道德象征意义,但从生物学角度,其功能存在两种科学假说:

1. 幼年保护机制:青春期前黏膜薄弱,处女膜可减少病原体入侵

2. 进化选择作用:可能通过膜结构韧性筛选更具生存优势的基因

现代医学证实,随着雌激素水平上升,处女膜在青春期后逐渐变薄,失去生理保护价值。约0.1%女性存在先天无孔(处女膜闭锁),需手术干预保证经血排出。

三、破裂机制与症状识别

处女膜损伤多发生在初次性行为,但并非必然关联:

四、诊断与医疗干预原则

当出现异常症状时需专业评估:

五、健康管理与认知纠偏

1. 日常防护建议:

2. 特殊群体注意:

3. 观念革新重点:

理解处女膜的真实解剖位置与生理特性,是消除性别偏见、建立科学身体观的基础。建议公众通过正规医疗机构获取个体化健康指导,当出现异常出血或疼痛时,及时就诊而非自我诊断。女性健康权益的核心在于对身体的自主认知与医疗资源的合理利用,而非受限于某个组织的生理状态。