鞋子是否合脚,不仅关乎行走的舒适度,更直接影响着足部健康。许多人因为选错鞋码而饱受磨脚、甲沟炎甚至足弓塌陷的困扰。数据显示,超过60%的足部问题与长期穿着不合适的鞋子有关。本文将带您深入解析鞋码背后的科学原理,并给出可操作的选鞋指南。

一、鞋子尺码系统的科学逻辑

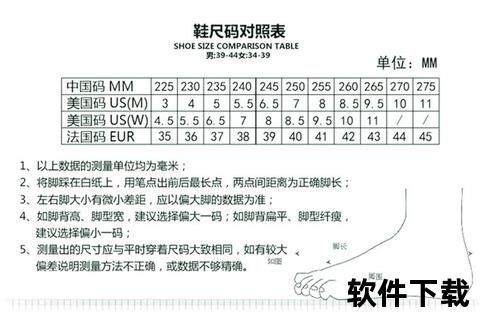

全球通用的鞋码体系主要分为四类:国际标准码(毫米/厘米制)、欧洲码(EUR)、美国码(US)和英国码(UK)。中国自1998年起采用国际标准,以毫米为计量单位,250即表示适合脚长250毫米的人群。

换算公式揭示了不同系统的关联性:

值得注意的是,250码在中国男鞋中对应40码,女鞋则为39码,这源于男女足部骨骼结构的差异。男性足弓平均比女性低1.2mm,导致相同脚长下需要更大的横向空间。

二、足部测量的精确方法

正确测量需要准备白纸、直尺和晚间时段(此时足部因日间活动膨胀3%-5%)。赤脚站立时,最长脚趾与脚跟的直线距离即为脚长。脚宽测量则取前掌最宽处的水平距离。

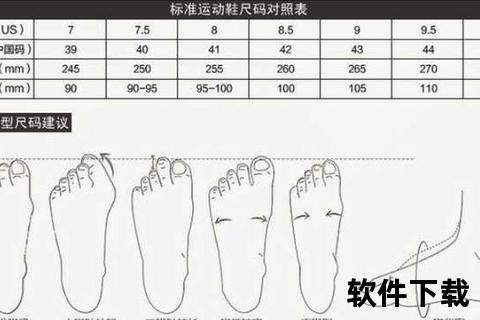

通过脚长与脚宽的比值(脚长÷脚宽)可判断脚型:

该原理解释了为何同样穿40码鞋,宽脚者常感觉夹脚,而瘦脚者易出现鞋内滑动。

三、特殊场景下的选鞋策略

1. 运动场景

跑步时足部前冲量增加30%,建议选择比日常大半码的鞋子,并在系带时采用动态锁定法:先松开所有鞋带,脚趾抵住鞋头后,从脚背处开始逐格收紧。

2. 孕期选鞋

孕妇足部在孕晚期平均增宽4mm,应选择鞋头加宽、鞋底弯曲度>25度的款式。磁共振研究显示,足弓支撑良好的鞋子可降低60%的孕期足底筋膜炎发生率。

3. 儿童发育期

儿童足部每月增长1mm,建议每3个月检查鞋内空间。测试方法:取出鞋垫后让孩子站立,足趾与垫缘保持10mm空隙。硬质后帮可提供踝关节稳定性,降低运动损伤风险。

四、选鞋误区与健康警示

同是250码的运动鞋,某品牌实际内长达258mm,而另一品牌仅245mm。建议参考具体品牌的厘米对照表,而非单纯依赖码数。

真正合脚的鞋子不需要"磨合期"。若穿着2小时后出现明显压痕或疼痛,应立即更换。持续压迫可能导致拇外翻角度每年增加2°-3°。

当出现以下情况时,提示足部已受损:

五、行动指南:三步选鞋法

1. 测量建档

每半年更新足部数据,建立包含脚长、脚宽、足弓高度的个人档案。可用智能手机3D扫描功能获取立体足型。

2. 功能筛选

根据场景选择特性:

3. 实穿验证

黄金10分钟测试":穿新鞋完成下蹲、踮脚、直线行走后,观察是否有压痕或滑动。专业跑鞋店提供的压力传感测试系统,可直观显示足底压强分布。

鞋子是人体与地面唯一的接触媒介,其选择直接影响着从足部到脊柱的生物力学链条。记住:最贵的未必最适合,但科学的选鞋方法能让每双鞋都成为健康生活的助力。建议每半年进行一次足部健康评估,特别是糖尿病患者和扁平足人群,及时调整鞋具选择策略,让行走真正成为滋养生命的律动。