水杯里的温热液体,承载着人类对健康的朴素期待。当咽喉肿痛时,家人递来的温水;关节隐痛时,朋友叮嘱的每日八杯水;皮肤发炎时,网络流传的「排毒饮水法」——这些场景背后,都暗藏着一个关键疑问:普通饮用水是否具备消炎能力?要解答这个看似简单的问题,需要穿透生活常识的迷雾,进入分子代谢与免疫调控的微观世界。

一、水分代谢与炎症反应的分子密码

在细胞层面,水分承担着溶解代谢废物、运输免疫物质的双重使命。当病原体入侵时,中性粒细胞释放的杀菌蛋白需要体液作为载体,巨噬细胞吞噬病原体后形成的溶酶体同样依赖水环境发挥作用。研究显示,脱水状态会使促炎因子IL-6浓度上升32%,而充足饮水能维持淋巴液循环效率,使抗体在感染部位的浓度提高15%-20%。

但这并不意味着水本身具备药物特性。就像血液透析需要借助仪器过滤毒素,水在炎症中的作用更多体现在构建生理反应的基础环境。例如痛风患者每日饮用2.5升水,可使尿酸排泄量增加40%,但这种效果来源于稀释血液浓度而非改变尿酸分子结构。

二、饮水的「伪消炎」现象解析

临床上常见的三种误解值得警惕:首先是「退热错觉」,感冒时大量饮水通过促进排汗带走热量,但体温下降不等于炎症消除,病毒复制仍在持续。其次是「黏膜修复假象」,慢性咽炎患者饮水后喉咙刺痛缓解,实则是暂时冲刷了表面炎性分泌物,并未改变咽喉部链球菌定植状态。最危险的是「疼痛掩盖效应」,急性阑尾炎患者误将温水热敷当作治疗手段,可能延误手术时机导致穿孔。

真正具有抗炎作用的饮水场景存在于特定病理状态。比如反复尿路感染女性每日增加500ml饮水量,可使细菌附着尿道黏膜的时间缩短3小时,感染复发率降低37%。但这本质上是通过物理冲刷减少病原体载量,与抗生素的杀菌机制存在本质区别。

三、不同炎症类型的饮水策略

1. 感染性炎症:细菌性肺炎患者需要严格控制每日饮水量在1.5升以内,过量饮水可能引发肺水肿。而病毒性肠炎伴有脱水时,需按每公斤体重30ml的标准补充含电解质的口服补液盐。

2. 代谢性炎症:痛风急性发作期建议每小时饮水200ml,但需避免夜间集中摄入加重肾脏负担。糖尿病患者则要监测血糖调整饮水节奏,避免因多尿症引发渗透性脱水。

3. 创伤性炎症:烧伤患者创面渗出期每日饮水量需达到正常1.5倍,但同时要静脉补充白蛋白维持胶体渗透压。而术后患者应遵循「小口慢饮」原则,每次不超过100ml,防止胃肠功能未恢复时的反流风险。

特殊人群需要定制化方案:孕妇每日基础饮水量增加300ml,但妊娠高血压患者需根据尿蛋白指标动态调整;儿童发热期间建议每公斤体重补充80-100ml水分,优先选择34-36℃的温开水。

四、超越饮水的抗炎协同方案

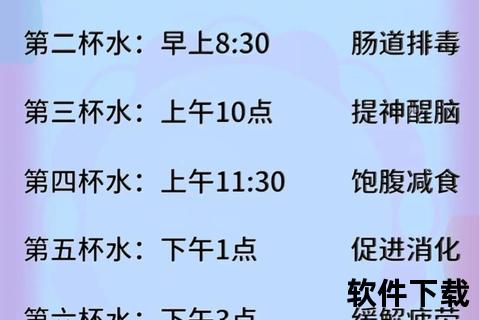

将饮水纳入整体抗炎管理框架,需要把握三个黄金组合:晨起300ml温水配合益生菌摄入,可增强肠道屏障功能;餐前200ml矿泉水搭配ω-3脂肪酸食物,能抑制前列腺素E2生成;运动后补充含镁元素的碱性水,可中和乳酸堆积引发的肌肉炎症。值得注意的是,65℃以上的热饮会损伤食管黏膜,反而增加慢性炎症风险。

当出现血尿伴多饮、关节肿胀持续加重、或发热超过72小时仍无缓解时,必须立即就医。这些信号提示可能隐藏着肾小球肾炎、类风湿关节炎、血液系统疾病等严重问题。

在透明玻璃杯荡漾的水波里,映照出人类对抗疾病的智慧光芒。水不是魔法药水,却是生命维持系统不可或缺的「液态支架」。掌握饮水的科学边界,既能避免将其神化为「万能消炎剂」,也不低估其在健康拼图中的基础价值。正如《柳叶刀》最新研究揭示的真相:保持最佳水合状态的人群,慢性炎症标志物CRP水平比脱水者低29%,这种差异本质上源于身体机能的全方位优化。理解这一点,或许能让我们更理性地端起下一杯水。