阿莫西林作为临床常用的抗生素,其疗效显著,但部分患者在用药后出现恶心、呕吐等胃肠道反应。这些症状看似普通,却可能影响治疗依从性,甚至延误病情。理解背后的机制并采取科学应对措施,是保障用药安全的关键。

一、阿莫西林引发呕吐的机制解析

呕吐反应的产生与药物特性、个体差异及用药方式密切相关,主要涉及以下三方面:

1. 直接刺激胃黏膜

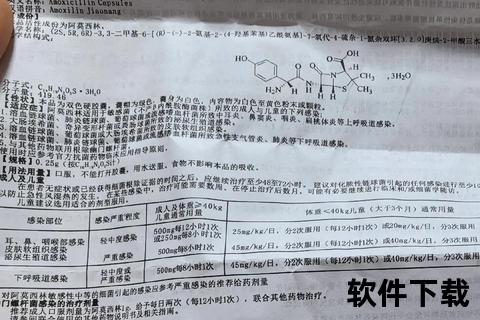

阿莫西林的化学结构可能直接刺激胃黏膜神经末梢,引发恶心反射。研究显示,空腹服药时胃酸浓度较高,药物与胃酸结合后产生的代谢产物可能加剧刺激。克拉维酸(常与阿莫西林配伍)的吸收也会增加胃肠道不适风险。

2. 肠道菌群失衡

阿莫西林属于广谱抗生素,可能抑制肠道正常菌群,导致条件致病菌(如艰难梭菌)过度增殖,引发菌群失调性呕吐或腹泻。这种反应多出现在用药后1-7天,且与用药时长呈正相关。

3. 过敏与神经调节异常

约1%-10%的患者对青霉素类药物过敏,早期表现为恶心、呕吐,可能伴随皮疹或呼吸困难。阿莫西林可通过血脑屏障干扰中枢神经递质(如5-羟色胺),激活呕吐中枢。

二、症状特征与高危人群识别

典型症状

高危人群警示

| 人群类型 | 风险因素 |

|||

| 儿童 | 胃黏膜屏障发育不全,更易受刺激 |

| 老年人 | 胃酸分泌减少,药物代谢延迟 |

| 孕妇 | 妊娠期胃排空减慢,呕吐易诱发电解质紊乱 |

| 慢性胃肠疾病者 | 原有黏膜损伤加重药物刺激 |

三、分级处理策略

1. 轻度呕吐的家庭干预

2. 中重度呕吐的医疗干预

出现以下情况需立即就医:

临床处理方案包括:

四、特殊人群的精细化用药建议

1. 儿童患者

2. 妊娠期女性

3. 慢性疾病患者

五、预防性措施与长期管理

1. 用药前评估

2. 行为干预

3. 菌群保护策略

阿莫西林相关呕吐反应是多重机制作用的结果,需结合个体特征制定防治方案。普通患者通过调整用药方式多可缓解症状,而持续呕吐或伴发过敏体征者必须及时医疗干预。建立“风险评估-个体化用药-动态监测”的全流程管理,才能最大化治疗获益。