健康是人生最宝贵的财富,而体检则是守护这份财富的“预警雷达”。许多人面对体检套餐时,常陷入两难:既担心漏检重要项目,又害怕过度检查浪费金钱。本文将系统性解析体检项目的科学选择逻辑,帮助不同人群精准筛查健康隐患。(以下内容整合自权威医学指南及临床实践)

一、基础体检:每个人都需要的健康“必修课”

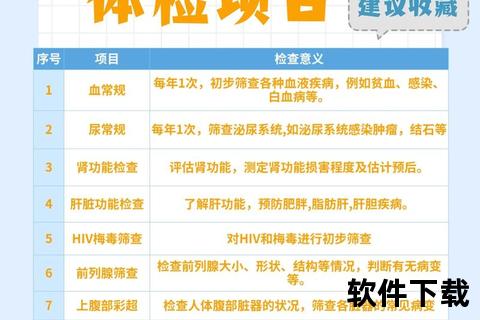

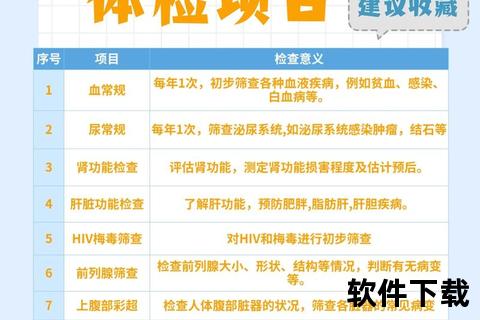

基础体检项目能快速评估身体整体状态,适用于全年龄段人群。常规项目包括:

1. 生理指标:身高、体重、血压、BMI指数,识别肥胖或营养不良风险

2. 血液检查

血常规(18项指标):筛查贫血、感染、血液病

肝肾功能:谷丙转氨酶(ALT)反映肝损伤,肌酐(Cr)评估肾脏滤过功能

血糖血脂:空腹血糖>6.1mmol/L提示糖尿病前期,低密度脂蛋白(LDL)>3.4mmol/L需警惕动脉硬化

3. 影像检查

腹部B超:检测脂肪肝、胆结石的最小辐射方案

胸部X光:初步筛查肺部感染、结核

4. 专科检查:心电图捕捉心律失常,眼底照相诊断早期高血压视网膜病变

> 特殊提示:体检前3天需避免高脂饮食、剧烈运动,空腹8小时以上确保数据准确

二、专项筛查:针对高危因素的“精准”

(一)癌症早筛黄金组合

肺癌:45岁以上吸烟者每年1次低剂量胸部CT,敏感度是X光的6倍

消化道癌:胃肠镜是金标准,胶囊内镜适合畏惧侵入式检查者

乳腺癌:40岁起乳腺超声+钼靶联合筛查,检出率提升至92%

肝癌:乙肝携带者每半年检测甲胎蛋白(AFP)+肝脏超声

(二)心脑血管深度检测

冠状动脉钙化积分(CACS)预测冠心病风险,优于传统血脂检测

颈动脉超声发现斑块,提示卒中风险增加3倍

同型半胱氨酸(Hcy)>15μmol/L需补充叶酸,降低血栓形成概率

(三)代谢性疾病预警

糖化血红蛋白(HbA1c)反映3个月血糖水平,>6.5%确诊糖尿病

骨密度检测(QCT):更精准诊断骨质疏松,误差比超声法低40%

三、分龄体检策略:从儿童到老人的科学方案

▶ 儿童青少年(0-18岁)

必查项目:骨龄检测预判身高潜力,微量元素筛查铅中毒

特殊关注:多动症量表、脊柱侧弯触诊,6岁前完成先天性心脏病筛查

▶ 青壮年(19-50岁)

增加胃幽门螺杆菌检测(C13呼气试验),预防胃癌

久坐族加查腰椎MRI,早期发现椎间盘突出

▶ 中老年(50岁以上)

肿瘤标志物联检:CEA+CA199+PSA覆盖常见癌症

认知功能评估:MMSE量表筛查阿尔茨海默病

▶ 女性专项

21岁起HPV+TCT联合宫颈癌筛查,准确率99%

围绝经期增加AMH检测,评估卵巢储备功能

四、体检报告解密与健康管理

(一)指标异常处理原则

轻度异常:如甘油三酯2.3-5.6mmol/L,优先通过运动饮食调节

重大异常:CA125>35U/mL并持续升高,需立即妇科会诊

(二)智能技术赋能

AI辅助解读:自动标记异常值并生成健康建议

动态监测:智能手环记录心率变异性(HRV),预警自主神经紊乱

五、体检避坑指南

1. 警惕过度检查:PET-CT辐射量≈8年天然本底辐射,非高危人群慎用

2. 免费体检陷阱:核实机构资质,拒绝附加推销项目

3. 特殊人群注意:孕妇避免放射性检查,哮喘患者慎做支气管激发试验

> 行动建议:建立个人健康档案,将历年体检数据导入医疗APP,自动生成风险趋势图

体检不是终点,而是健康管理的起点。选择适合的体检方案,如同为身体配置“定制化保险”。记住两个核心原则:基础项目每年做,专项筛查按需选。当报告出现异常箭头时,不必恐慌,及时与家庭医生制定干预计划,让体检真正成为抵御疾病的“第一道防线”。(本文医学审核:杨玉成 北京世纪坛医院疼痛科医师)

相关文章:

文章已关闭评论!