月经不调是困扰全球20%-30%女性的常见妇科问题,表现为周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等症状。它不仅影响生活质量,还可能是子宫肌瘤、多囊卵巢综合征等疾病的信号。一位28岁的患者曾因月经周期混乱导致备孕困难,经中西医联合调理后成功恢复规律周期——这背后既有现代医学的精准干预,也离不开中医对机体整体的调整。本文将系统解析中、西医治疗的核心理念、疗效差异及安全性数据,为不同需求人群提供科学指导。

一、西医治疗的精准性与局限性

西医基于病理生理学机制,通过激素检测(如性激素六项)、影像学检查(如超声)快速锁定病因。对器质性病变(如子宫内膜异位症)或急性出血,西医疗法具有不可替代性:

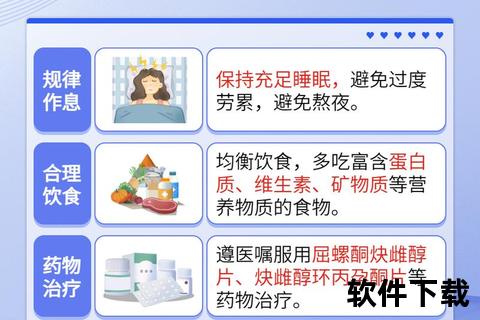

1. 激素疗法:口服避孕药(如屈螺酮炔雌醇)可快速调节周期,孕激素(如地屈孕酮)适用于黄体功能不足者,促排卵药物(如克罗米芬)解决无排卵性月经问题。但部分患者可能出现胀痛、突破性出血等副作用。

2. 手术干预:宫腔镜治疗子宫内膜息肉或黏膜下肌瘤的治愈率达85%以上,但对卵巢储备功能可能产生短期影响。

临床数据显示,单纯西医治疗总有效率约76.56%,但停药后复发率高达30%。

二、中医辨证施治的整体观优势

中医将月经不调归为“经乱”“崩漏”等范畴,强调气血、脏腑(尤其肝脾肾)的平衡。一项针对80例患者的随机对照试验显示,中医辨证组总有效率96%,显著高于西医组的76%:

1. 经典方剂应用:

2. 外治法增效:针灸关元、三阴交等穴位可提升排卵率27%,艾灸神阙穴改善宫寒型痛经有效率91%。

需注意的是,中药起效通常需2-3个月经周期,急性大出血时需优先选择西医止血。

三、中西医结合治疗的协同效应

联合治疗模式在多项研究中展现“1+1>2”效果:

典型治疗方案示例:

1. 出血期:西医诊断性刮宫止血+中药固冲汤修复内膜

2. 调整期:低剂量雌激素+四物汤改善卵巢微环境

3. 巩固期:针灸维持下丘脑-垂体-卵巢轴稳定

四、特殊人群的个体化选择策略

1. 青春期女性:初潮后2年内周期波动属生理现象,若闭经超过6个月需排查多囊卵巢综合征。推荐中药周期疗法(如二至丸)联合生活方式干预,避免过早使用激素。

2. 备孕女性:克罗米芬促排卵配合滋肾育胎丸,可提高卵泡质量且降低卵巢过度刺激风险。

3. 围绝经期女性:植物雌激素(如大豆异黄酮)联合耳穴压豆,缓解潮热盗汗的同时减少子宫内膜增生风险。

五、日常管理与预防的科学建议

1. 自我监测工具:使用月经周期APP记录出血模式,异常指标包括:

2. 饮食运动处方:

3. 心理调节:正念冥想可降低应激激素皮质醇水平,改善下丘脑功能紊乱。

当出现经量突然增减50%以上、非经期出血或严重贫血时,务必48小时内就医。治疗选择需综合考虑病程阶段、体质特点及生育需求——西医善治“标”,中医长于“本”,联合方案为最优解。建议首次就诊时完成基础检查(超声+性激素),再与医生共同制定个性化方案。