宫颈癌晚期的生存期是患者及家属最关切的问题之一,但这一过程往往受多种复杂因素影响。本文将从医学证据出发,解析关键影响因素,并提供科学实用的预后管理建议。

一、宫颈癌晚期的生存现状与核心挑战

宫颈癌晚期(FIGO Ⅲ-Ⅳ期)的5年生存率约为23%-40%,显著低于早期患者(90%以上)。这一阶段的典型特征包括肿瘤扩散至盆腔外器官(如膀胱、直肠)或远处转移(如肺、骨骼),并常伴随淋巴结受累。患者可能经历不规则出血、盆腔疼痛、下肢水肿等症状,部分人因肾功能受损或肠梗阻等并发症导致生存质量急剧下降。

二、生存期的核心影响因素

1. 疾病进展程度

TNM分期:原发肿瘤大小(T)、淋巴结转移(N)和远处转移(M)是独立预后因素。研究显示,T3期(侵犯骨盆壁或导致肾积水)患者的5年生存率(39.3%)显著低于T1期(74.8%)。合并淋巴结转移者死亡风险增加1.8倍。

FIGO分期细化:ⅢC期(淋巴结转移)中,病理确诊的ⅢCp患者生存率(78%)优于影像学诊断的ⅢCr(61%)。

2. 治疗响应与方案选择

同步放化疗:标准方案(顺铂+放疗)可将局部晚期患者的5年生存率提升至68%-74%,但治疗周期需控制在8周内以避免耐药。

免疫联合疗法:2024年FDA批准的帕博利珠单抗联合放化疗,使Ⅲ-ⅣA期患者无进展生存期延长30%。

3. 个体化特征

生物标志物:PD-L1高表达患者对免疫治疗响应率提高40%,而HPV阴性或特殊病理类型(如小细胞神经内分泌癌)预后较差。

共病与体质:合并糖尿病或心血管疾病者,术后并发症风险增加50%,可能影响治疗方案选择。

三、预后评估的科学方法

1. 临床分期系统

影像学评估:MRI对肿瘤侵犯范围的判断准确率达90%,PET-CT可检测微小转移灶。

分子分型:基于TCGA数据库的宫颈癌分子分型(如鳞癌CESC分型)可预测化疗敏感性。

2. 统计模型应用

Cox风险模型:整合年龄、TNM分期、治疗方式等变量,计算个体化死亡风险。

生存曲线分析:Kaplan-Meier法显示,接受规范治疗者的3年生存率比未规范治疗者高2.3倍。

四、改善预后的关键策略

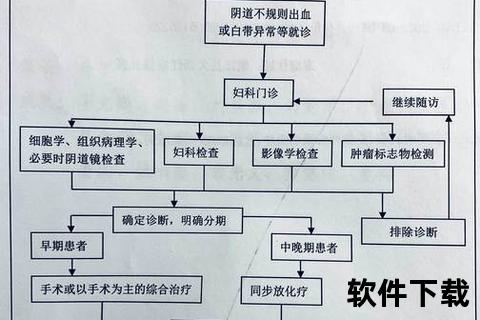

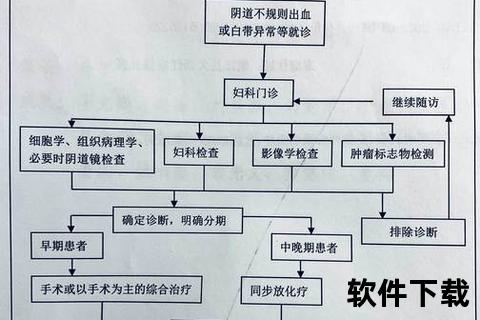

1. 规范化诊疗路径

诊断时效性:从症状出现到确诊超过107天(诊断延迟)的患者,死亡风险增加80%。接触性出血等典型症状需立即就医。

多学科协作(MDT):局部晚期患者需妇科肿瘤、放疗、病理等多学科会诊,制定手术/放疗优先策略。

2. 精准治疗选择

手术适应症:ⅢC1期(T1-2)患者若淋巴结转移≤2个,根治性手术后的5年生存率可达79%。

放疗技术优化:影像引导的近距离放疗可将局部控制率提高15%。

3. 症状管理与支持治疗

并发症处理:约30%晚期患者出现输尿管梗阻,需及时放置双J管或肾造瘘。

营养支持:低白蛋白血症(<35g/L)患者需强化肠内营养,可将感染风险降低40%。

五、患者与家属的行动指南

1. 就医时机判断

红色警报症状:突发大量出血、意识模糊、无尿需急诊处理。

治疗副作用监测:放疗后腹泻超过5次/天或化疗后中性粒细胞<1.5×10⁹/L需立即就诊。

2. 居家护理要点

引流管维护:记录腹腔引流液颜色(鲜红色提示出血)、每日引流量(>200ml需报告)。

疼痛分级管理:使用数字评分法(NRS),4分以上需药物干预。

3. 心理与社会支持

医患沟通:治疗前需明确告知预期生存期(中位生存期12-18个月)及姑息治疗选择。

资源对接:通过公益组织获取靶向药费用援助(如贝伐珠单抗医保适应症)。

宫颈癌晚期的生存期管理需要整合精准医学与人性化关怀。通过早期识别高危因素、规范治疗流程及全程症状管理,患者不仅能延长生存时间,更能提升生命质量。未来,随着ADC药物(抗体偶联药物)等新疗法进入临床,晚期宫颈癌的治愈可能性将逐步提高。

相关文章:

文章已关闭评论!