胃黏膜表面若出现破损或溃疡,往往伴随着反复的上腹痛、反酸、烧心等症状,严重时甚至可能引发消化道出血或穿孔。据统计,全球约10%的人口曾受胃溃疡困扰,而幽门螺杆菌(Hp)感染是其主要诱因之一。随着医学研究进展,以抗生素、抑酸剂为核心的“三联疗法”成为根除Hp、促进溃疡愈合的关键手段。面对复杂的药物组合与个体差异,如何科学选择药物并优化疗效,仍是患者与医生共同关注的焦点。

一、胃溃疡三联疗法的核心机制解析

三联疗法的设计基于胃溃疡发病的“双重失衡理论”:胃酸分泌过多与胃黏膜防御能力下降的失衡,以及幽门螺杆菌感染对局部炎症的持续刺激。其药物组合通常包括以下三类:

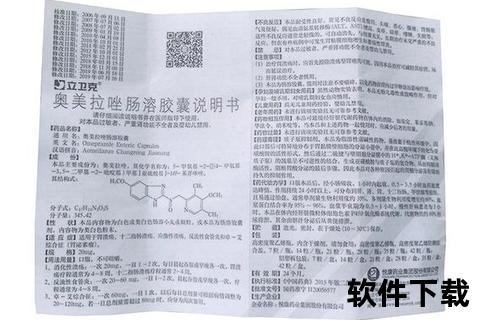

1. 质子泵抑制剂(PPI)

2. 抗生素组合

3. 铋剂

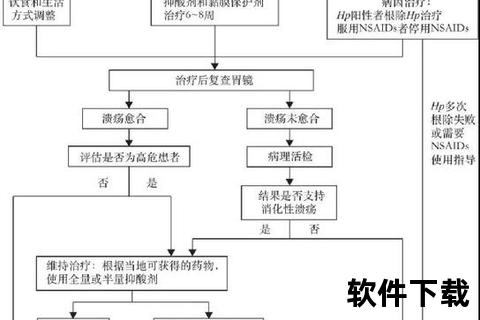

二、药物选择的个体化策略

(一)基于患者特征的方案调整

1. 抗生素过敏或耐药:

2. 特殊人群用药:

(二)联合用药的增效设计

1. 序贯疗法:前5天使用PPI+阿莫西林抑制Hp活性,后5天换用PPI+克拉霉素+甲硝唑,可减少耐药菌存活。

2. 中西医结合:联合中药如半夏泻心汤或康复新液,既能缓解抗生素引起的恶心、腹泻,又能通过调节胃肠动力加速溃疡修复。

三、疗效优化与副作用管理

(一)提升治疗依从性的关键

1. 用药时间精细化:

2. 饮食辅助:

(二)常见副作用及应对

1. 胃肠道反应:约30%患者出现恶心、腹胀,可通过分次服药、餐后服用铋剂缓解。

2. 口腔金属味:铋剂代谢产物引起,停药后3-5天可自行消失,期间可加强口腔清洁。

3. 过敏反应:阿莫西林可能引发皮疹,需立即停药并换用其他抗生素。

四、复发预防与长期管理

1. 根除效果验证:停药4周后需进行C13呼气试验,确认Hp是否清除。

2. 生活方式干预:

3. 高危人群监测:

胃溃疡的治愈不仅依赖药物组合的科学性,更需患者对治疗方案的充分理解与配合。当出现黑便、呕血或持续腹痛时,务必立即就医;而日常管理中,通过饮食调整、压力管理及定期复查,可显著降低复发风险。医学的进步为胃溃疡患者提供了更多选择,但个体化治疗与长期健康管理的结合,才是实现彻底康复的核心。