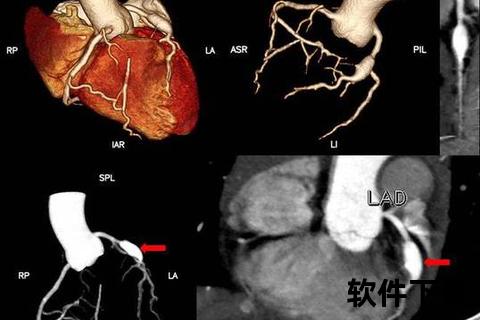

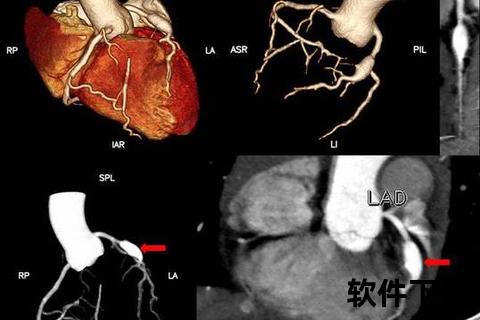

心血管造影作为现代医学的重要诊断工具,在评估心脏和血管病变中发挥着不可替代的作用。关于其辐射、肾损伤和血管风险的担忧始终存在。本文从科学角度解析这些潜在风险,并提供实用防护建议,帮助公众理性认识检查的必要性与安全性。

一、辐射风险:可控的医疗暴露

1. 辐射来源与剂量

心血管造影依赖X射线成像技术,单次检查辐射剂量通常在2-10 mSv(毫西弗),相当于自然环境中1-5年的本底辐射量。对比冠脉CT血管造影(CTA),传统导管造影的辐射剂量更低,但若操作时间延长或需多角度成像,剂量可能增加。

2. 潜在健康影响

短期低剂量辐射不会直接引发症状,但长期或频繁暴露可能增加癌症风险。研究显示,60岁人群单次冠脉造影的终身患癌风险约为0.08%。儿童、孕妇等敏感人群需更谨慎,因胎儿甲状腺和生殖系统对辐射更敏感。

3. 防护措施

二、肾损伤:造影剂代谢的隐形负担

1. 风险机制

含碘造影剂通过肾脏排泄,可能引发两种肾损伤:

2. 高危人群特征

3. 预防与管理

三、血管风险:穿刺与器械操作的挑战

1. 常见血管并发症

2. 风险分层与应对

四、特殊人群的个性化防护

1. 儿童与青少年:严格限制造影检查,优先选择MRI或超声;若必须进行,采用儿童专用低辐射协议。

2. 孕妇:妊娠早期避免检查,中晚期需权衡母婴利益,必要时使用铅裙双重防护。

3. 肾功能不全者:eGFR<30 ml/min时禁用碘造影剂,可改用二氧化碳造影或增强超声。

五、患者行动指南:检查前后的主动参与

1. 检查前准备

2. 检查后自我监测

3. 紧急就医信号

心血管造影的风险与获益需个体化权衡。通过规范操作、充分评估和科学防护,绝大多数患者可安全完成检查。公众应避免因过度担忧拒绝必要诊断,也需警惕无适应症的过度医疗。与主诊医生充分沟通,制定最适合的诊疗方案,才是守护心血管健康的核心策略。