右上腹的剧烈疼痛伴随恶心和发热,可能是身体发出的求救信号——这种突如其来的不适往往与胆囊的急性炎症密切相关。在急诊科,约10%的腹痛患者最终被确诊为急性胆囊炎,其中超过90%的病例与胆结石相关。当胆囊这个储存胆汁的「小袋子」发生梗阻和感染,及时的药物治疗能有效阻止病情恶化,避免发展为危及生命的胆囊穿孔或败血症。

一、疾病认知:胆囊的无声警报

胆囊炎症的典型表现包括持续超过6小时的右上腹绞痛(80%患者)、向右肩放射的牵涉痛(65%),以及进食油腻食物后加重的恶心呕吐(70%)。约1/3患者会出现38℃以上的发热,若伴随皮肤黄染则提示可能发生胆总管梗阻。需要警惕的是,老年患者和糖尿病患者可能表现为不典型症状,仅出现乏力或食欲减退。

胆囊的炎症风暴通常始于胆汁淤积。胆结石嵌顿在胆囊颈部(占75%病例),造成胆汁排出障碍,继而引发细菌增殖。大肠杆菌(60%)、肺炎克雷伯菌(15%)和肠球菌(12%)是最常见的致病菌,它们通过肠道逆行感染或血行播散侵袭胆囊。B超检查中发现的胆囊壁增厚(>3mm)和胆囊周围积液是重要的影像学证据。

二、药物治疗策略:精准打击炎症链

1. 抗生素的战术选择

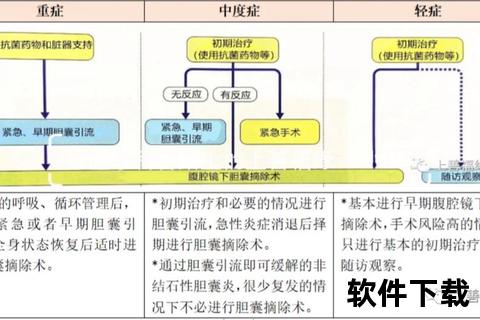

轻度感染(体温<38.5℃,白细胞<12×10^9/L)首选头孢哌酮/舒巴坦(2.0g q12h)或哌拉西林/他唑巴坦(4.5g q8h),这类β-内酰胺酶抑制剂组合能覆盖90%的革兰阴性菌。中重度感染需升级为美罗培南(1g q8h)或亚胺培南(0.5g q6h),特别是当出现胆管积气或胆囊坏疽时。抗生素疗程应控制在5-7天,过度使用会增加耐药风险。

2. 疼痛管理的双刃剑

阿托品(0.5mg肌注)与哌替啶(50mg肌注)的黄金组合能有效解除Oddi括约肌痉挛,相比类药物更少引起胆道压力升高。双氯芬酸(75mg q12h口服)等NSAIDs药物不仅能镇痛,还能通过抑制前列腺素合成减少炎症介质释放。需要警惕的是,反复使用解痉药物可能掩盖胆囊穿孔的体征。

3. 辅助治疗的协同效应

硫酸镁(10ml 50%溶液 tid)通过刺激胆囊收缩促进胆汁排泄,但腹泻发生率高达30%,需注意电解质监测。对于胆囊收缩功能减退者,熊去氧胆酸(10mg/kg/d)能改善胆汁酸代谢,长期使用可使胆固醇结石溶解率提升至40%。

三、疗效评估:多维度的康复指标

治疗72小时后需进行疗效三重评估:

1. 症状缓解度:疼痛视觉模拟评分(VAS)下降>50%,恶心呕吐频率减少

2. 炎症标志物:CRP下降幅度>50%,白细胞计数恢复正常

3. 影像学改善:超声显示胆囊壁厚度减少>30%,胆囊容积缩小

若48小时内无显著改善,需考虑耐药菌感染(如产ESBL肠杆菌)或并发胆囊积脓,此时应进行胆汁培养并调整抗生素。治疗成功的标志是体温正常>72小时且能耐受正常饮食。

四、特殊人群的精细化治疗

孕妇群体首选头孢曲松(1g q24h),该药物穿透胎盘率低于2%,安全性证据充分。肾功能不全者需调整氨基糖苷类剂量,例如庆大霉素的谷浓度需控制在<1mg/L。对于反复发作的慢性胆囊炎,推荐间歇性使用利胆酸(如鹅去氧胆酸)联合低剂量抗生素预防。

五、预防复发的健康管理

建立三级预防体系:

需要特别提醒的是,家庭护理中突发剧烈腹痛伴寒战高热(>39.5℃)时,应立即采取「三个20」原则:20分钟内完成体温测量、20分钟间隔观察症状变化、超过2小时不缓解则必须急诊就医。

药物治疗作为急性胆囊炎管理的重要环节,需要医患共同构建个体化方案。通过规范用药、精准评估和系统预防,85%的急性胆囊炎患者可避免急诊手术。但需谨记,药物不能替代病因治疗,对于反复发作或存在癌变风险的患者,腹腔镜胆囊切除仍是金标准。

> 本文引用的临床数据来自《东京指南2018》《中国急性胆道感染指南》等权威文献,治疗方案经过三甲医院肝胆外科专家论证。具体用药需在医生指导下实施。