维生素是维持人体正常生理功能的必需营养素,但关于其长期服用的安全性,公众的认知仍存在诸多误区。有人将其视为“营养万能药”,也有人因担忧副作用而拒绝补充。如何科学判断是否需要额外补充维生素?哪些人群存在潜在风险?本文将结合最新研究与临床指南,厘清维生素补充的适用场景与禁忌。

一、维生素长期服用的安全性:风险与益处并存

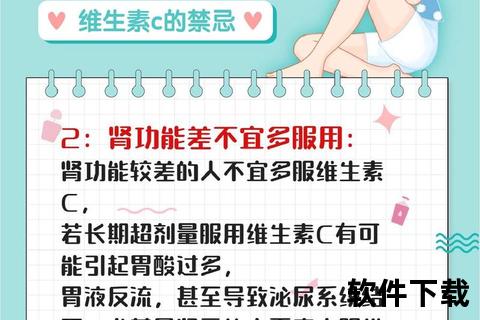

维生素分为水溶性(如B族、C)和脂溶性(A、D、E、K),其代谢特性直接影响长期服用的安全性。水溶性维生素通过尿液排出,短期过量不易蓄积,但长期超量仍可能引发问题。例如,维生素C每日超过2克可能增加肾结石风险,尤其肾功能不全者需控制在200毫克/天以内。脂溶性维生素因可储存于肝脏和脂肪中,过量风险更高。例如,孕妇每日摄入超过3毫克维生素A可能致畸,长期超量则可能导致肝损伤。

近年研究提示,健康人群盲目补充复合维生素可能弊大于利。一项覆盖39万人的27年随访发现,每日服用复合维生素与全因死亡风险增加4%相关,55岁以下人群风险升高15%。这表明,若无明确缺乏证据,长期依赖补充剂可能打破营养平衡。

二、科学补充周期:从“缺什么补什么”到个性化方案

1. 适宜补充的六类人群

2. 补充周期建议

三、风险规避:三类禁忌与四类相互作用

1. 明确禁忌人群

2. 药物相互作用风险

四、实用建议:三步法实现科学补充

1. 评估需求:通过血液检测(如血清25-羟维生素D)或典型症状(夜盲症提示A缺乏)确认是否缺乏。

2. 优选食补:

3. 规范补充剂使用:

五、特殊人群注意事项

维生素的长期服用需基于个体化评估,平衡“缺乏”与“过量”的双刃剑效应。普通人群优先通过多样化饮食(每日20-25种食物)满足需求,补充剂仅作为补救措施。若出现不明疲劳、脱发或反复感染,应及时就医排查营养缺乏,而非自行用药。健康的核心,在于科学认知与适度干预的智慧结合。