抑郁情绪如同大脑的“感冒”,而百忧解(氟西汀)这类抗抑郁药物,则是帮助神经系统恢复平衡的关键工具。作为全球首个选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),它通过独特的分子机制改写数百万抑郁症患者的生命轨迹。本文将从科学视角拆解它的作用原理,并解答患者最关心的实用问题。

一、抑郁的本质:当神经递质“失衡”

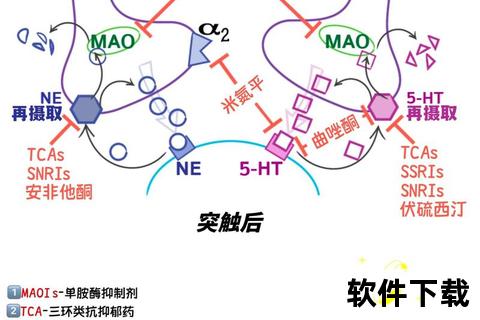

抑郁症患者常出现持续情绪低落、兴趣减退等症状,这些表现与大脑中5-羟色胺(5-HT)系统的功能异常密切相关。这种神经递质被称为“快乐信使”,负责在神经元间传递积极情绪信号。正常情况下,前一个神经元释放的5-HT会被突触间隙中的再摄取泵回收,维持动态平衡。但在抑郁症患者中,这种回收过程过度活跃,导致突触间隙中的5-HT浓度过低,信号传递受阻。

![神经递质传递示意图]

(图示:5-羟色胺在突触间隙的释放与再摄取过程)

二、百忧解的核心机制:精准调控“快乐信使”

1. 分子层面的精准锁定

百忧解的活性成分氟西汀通过竞争性结合5-HT再摄取泵,阻止神经元对5-HT的过度回收。这一过程显著提升突触间隙中的5-HT浓度,使情绪调节通路恢复正常。与其他SSRI类药物相比,氟西汀对5-HT再摄取泵的亲和力更高,且对去甲肾上腺素、多巴胺等其他递质系统影响较小,因此副作用更可控。

2. 双重作用的代谢产物

氟西汀在体内代谢生成的去甲氟西汀同样具有药理活性,其半衰期长达7-15天。这种特性使得药物能在体内维持稳定浓度,减少漏服带来的波动。但这也意味着停药时需逐步减量,避免突然中断引发戒断反应。

3. 意外发现的附加价值

近年研究揭示,百忧解可能通过非5-HT途径调节免疫系统。动物实验显示,它能增强抗炎因子IL-10的活性,减轻感染引发的器官损伤,甚至对败血症、新冠病毒重症患者表现出保护作用。这为药物在抗感染领域的拓展应用提供了新思路。

三、临床应用:从抑郁症到强迫症的广泛覆盖

1. 核心适应症

2. 特殊人群用药指南

| 人群 | 用药建议 | 依据来源 |

|-|--|-|

| 儿童青少年 | 18岁以下慎用,可能增加自杀风险,需密切监测 | |

| 孕产妇 | 妊娠早期禁用,哺乳期需评估风险/收益比 | |

| 老年患者 | 起始剂量减半(10mg/日),警惕低钠血症风险 | |

四、副作用管理:科学应对的五大策略

1. 启动期不适(1-2周)

恶心、失眠发生率约30%,可通过随餐服用、调整用药时间(晨服)缓解。临床案例显示,72%患者的不适症状会在1个月内自行消退。

2. 性功能影响

约40%患者出现减退或高潮延迟。解决方案包括:

3. 体重波动

长期使用可能导致2-3kg体重增加。建议:

python

体重管理方案示例

if BMI >25:

调整饮食结构 + 每周150分钟有氧运动

else:

每月监测体重 + 营养师咨询

4. 撤药综合征预防

突然停药可能引发头晕、感觉异常。规范减量方案:

> 20mg/日 → 10mg/日(2周)→ 隔日10mg(2周)→ 停药

5. 危机预警信号

若出现自杀意念、躁狂发作(如过度兴奋、睡眠需求减少),需立即就医。这类反应在双相障碍误诊患者中更易发生。

五、未来展望:从“对症”到“对因”的突破

尽管百忧解已帮助无数患者,但约30%人群存在治疗抵抗。最新研究揭示,这类患者的神经元突触形态异常,原钙粘蛋白基因表达偏低,导致药物难以有效作用。基因检测技术的进步,未来或可实现个体化用药方案。而中科院团队发现的艾司新靶点,则提示抗抑郁药物可能向“快速起效+低副作用”方向迭代。

行动指南:患者的科学用药清单

1. 记录服药日志(包括症状变化、副作用出现时间)

2. 建立支持系统(家人提醒用药、陪伴复诊)

3. 饮食禁忌:避免葡萄柚(影响药物代谢)、控制酒精摄入

4. 复查节点:第2周(评估耐受性)、第6周(疗效判断)、每3个月(肝肾功能检测)

当抑郁的黑云笼罩时,百忧解如同穿透阴霾的光束。但需要谨记:药物是康复的起点而非终点,结合心理治疗、社会支持的系统干预,才能真正重筑生命的彩虹。