咽喉肿痛是困扰许多人的常见症状,尤其在季节交替或免疫力下降时高发。数据显示,超过60%的成年人每年至少经历一次咽喉肿痛,而儿童因免疫系统未发育完全,发病率更高。这种不适不仅影响进食、说话等基本生活功能,还可能隐藏着扁桃体炎、疱疹性咽峡炎等疾病风险。本文将结合临床证据,解析蓝芩口服液在咽喉肿痛治疗中的科学机制与应用策略,帮助公众正确应对这一健康问题。

一、咽喉肿痛的病理机制与分型

咽喉作为呼吸道与消化道的共同通道,其黏膜覆盖着丰富的淋巴组织,极易受到病原体侵袭。中医将咽喉肿痛归为"喉痹""乳蛾"范畴,临床常见三种证型:

1. 外感风热型:多见于感冒初期,伴随发热、头痛、流黄涕,舌苔薄黄。

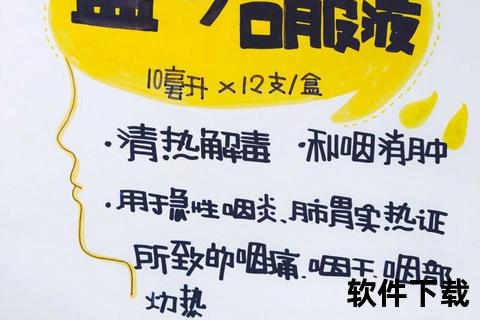

2. 火毒上攻型:常见于急性咽炎或扁桃体化脓,咽痛剧烈伴口臭、便秘,属肺胃实热证。

3. 虚火上炎型:以慢性咽炎为主,表现为咽干灼热、夜间加重,伴随手足心热等阴虚症状。

其中火毒上攻型占急性咽喉肿痛病例的75%以上,正是蓝芩口服液的核心适应症。现代医学研究证实,这类病症多与细菌感染(如链球菌)、病毒感染(如腺病毒)或过敏原刺激相关。

二、蓝芩口服液的药理作用解析

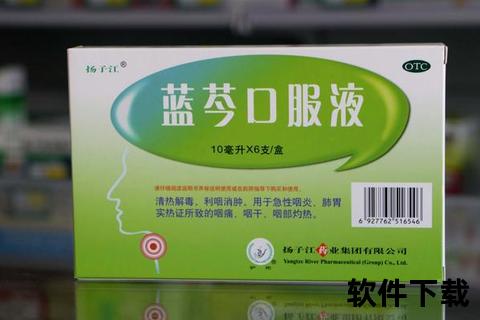

作为经典清热解毒中成药,蓝芩口服液由板蓝根、黄芩、栀子、黄柏、胖大海五味药材组成,形成多靶点治疗体系:

在针对急性咽炎的随机对照试验中,蓝芩口服液组患者咽痛缓解时间比对照组缩短32小时,总有效率超过92%。

三、临床应用场景与联合用药方案

适用人群:

特殊人群注意事项:

联合用药策略:

1. 病毒感染:蓝芩口服液+利巴韦林气雾剂(缩短疱疹消退时间)

2. 细菌感染:头孢克肟+蓝芩口服液(增强抗菌效果)

3. 高热咽痛:对乙酰氨基酚+蓝芩口服液(退热镇痛协同)

4. 慢性咽炎:蓝芩口服液+玄麦甘桔颗粒(攻补兼施)

四、使用误区与风险预警

尽管蓝芩口服液安全性较高,仍需警惕以下问题:

1. 证型误判:风寒感冒(流清涕、畏寒)患者使用可能加重病情

2. 疗程过长:连续用药不宜超过7天,慢性病需间隔用药

3. 忽略基础病:脾虚腹泻者可能加重肠道反应

4. 混合用药风险:与温补类中药(如黄芪制剂)同服会产生药效拮抗

当出现以下情况应立即停药就医:

五、咽喉健康管理建议

日常预防:

应急处理:

1. 突发咽痛可用淡盐水(5g盐+250ml温水)含漱

2. 冷敷颈部前侧(每次10分钟)缓解肿胀

3. 含服蜂蜜(1岁以上)或低温酸奶保护黏膜

需要强调的是,咽喉作为人体"健康哨站",其异常状态往往是全身疾病的局部表现。对于反复发作(每年超过3次)或伴有消瘦、声嘶的咽痛,需通过喉镜、EB病毒检测等手段排查肿瘤风险。

蓝芩口服液作为中医药现代化研究的典范,其科学价值在于将传统"清热解毒"理论与现代抗病毒、免疫调节机制相结合。正确使用这类药物,既能避免抗生素滥用导致的耐药问题,又能为患者提供更安全的治疗选择。在咽喉健康管理这场"持久战"中,合理用药与生活方式干预的结合,才是真正的制胜之道。