用药是治疗妇科炎症的常见方式,但当女性处于孕期时,这类药物的使用往往伴随着焦虑与困惑。许多孕妇担心药物成分通过黏膜吸收后是否会影响胎儿发育,甚至纠结于“不用药病情加重”和“用药可能致畸”的两难选择。实际上,孕期用药的安全性需结合药物类型、孕周及病情严重程度综合评估,科学认知与规范治疗是解决问题的关键。

一、孕期炎症的常见类型与风险

孕期激素水平变化导致微环境改变,乳酸杆菌减少、pH值升高,病原体更易繁殖。常见的三种炎对母婴健康影响各异:

1. 细菌性炎(BV)

2. 外阴假丝酵母菌病(VVC,霉菌性炎)

3. 滴虫性炎

特殊提示:妊娠期炎若不治疗,炎症上行可能诱发宫腔感染,反而增加流产或胎儿宫内感染风险。

二、用药的安全性评估与用药原则

(一)药物吸收途径与胎儿暴露量

局部用药主要通过黏膜吸收进入血液循环,但吸收率通常低于10%,远低于口服或注射给药。例如,克霉唑栓剂的血浆浓度仅为口服制剂的1/10。合理选择药物时,胎儿实际暴露剂量极低。

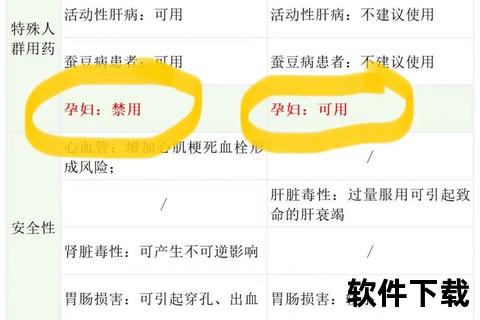

(二)FDA妊娠药物分级与常用药物选择

根据美国食品药品监督管理局(FDA)分类,孕期药物分为A、B、C、D、X五级。用药多属B级或C级:

禁忌药物:孕期避免使用含雌激素或强效抗真菌的制剂(如氟康唑),可能干扰胎儿发育。

(三)孕周差异与用药方案调整

典型案例:一项纳入11万孕妇的研究发现,孕早期使用地屈孕酮可能增加胎儿畸形风险,而黄体酮局部用药则相对安全。

三、规范治疗与自我管理建议

(一)就医与用药指导

1. 诊断优先:孕期出现分泌物异常或瘙痒时,需通过白带常规、pH检测或核酸扩增试验(NAAT)明确病原体类型,不可凭经验用药。

2. 联合治疗:顽固性VVC可联合使用益生菌制剂调节微环境;反复发作的BV需延长疗程至7-10天。

3. 伴侣同治:滴虫性炎需配偶同步口服甲硝唑,避免交叉感染。

(二)家庭护理与风险规避

四、误区澄清与心理调适

1. “洗液冲洗更安全”?

冲洗会破坏菌群平衡,加重炎症,尤其孕期可能诱发宫缩。

2. “中药比西药温和”?

部分中药栓剂含活血成分(如冰片),可能增加流产风险,需谨慎。

3. “症状消失即可停药”?

疗程不足易导致耐药性,需遵医嘱完成全疗程并复查白带。

对焦虑情绪较重的孕妇,可通过正念呼吸或专业心理咨询缓解压力,避免焦虑影响胎儿。

五、平衡风险与获益的决策框架

孕期用药需遵循“评估必要性→选择最低风险药物→规范使用→密切监测”的路径。患者应与医生充分沟通,了解药物机制与潜在风险,避免因过度担忧延误治疗。记住:控制炎症本身是对母婴健康的最佳保护,科学用药的益处远大于盲目回避的风险。