人体内的激素如同一支精密交响乐团,催乳素(Prolactin, PRL)则是其中一位独特的“指挥家”。它不仅主导着哺乳期乳腺的发育与乳汁分泌,还与生殖、代谢甚至免疫功能紧密关联。当这一激素水平失衡时,可能引发月经紊乱、异常泌乳、不孕等问题。本文将深入解析催乳素的生理功能与作用机制,并结合实际健康问题,为公众提供科学的认知与应对策略。

一、催乳素的生理功能:超越泌乳的多面手

催乳素由垂体前叶的嗜酸细胞分泌,其核心功能可概括为以下三方面:

1. 乳腺发育与泌乳的核心调控者

孕期准备:妊娠期间,催乳素与雌激素、孕激素协同作用,促进乳腺腺泡和导管的发育,为哺乳奠定基础。此时的高雌激素水平虽抑制泌乳,但催乳素持续积累,待分娩后雌激素骤降,乳汁分泌随即启动。

哺乳维持:婴儿吸吮时,神经信号传递至下丘脑,刺激垂体释放催乳素,形成“吸吮-泌乳”正反馈循环,维持乳汁供应。

2. 生殖系统的隐形调节者

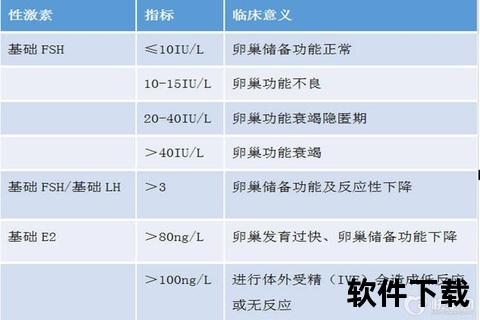

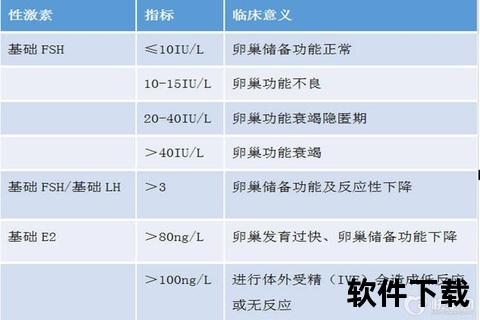

催乳素通过抑制下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)的脉冲式分泌,间接降低卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)水平,影响排卵与月经周期。

在男性中,催乳素过高可能导致减退、勃起功能障碍及生成减少。

3. 应激与免疫的参与者

研究显示,催乳素在应激反应中与皮质醇、生长激素协同升高,可能通过调节免疫细胞活性影响炎症反应。

二、催乳素的作用机制:从分泌到靶点的精密调控

1. 分泌调节:下丘脑的“双刃剑”控制

抑制性主导:下丘脑释放的多巴胺是主要抑制因子,通过结合垂体催乳素细胞上的D2受体,持续抑制其分泌。

促进性触发:促甲状腺激素释放激素(TRH)、雌激素、催产素等可短暂刺激催乳素释放。例如,TRH在甲状腺功能减退时显著升高,导致继发性高催乳素血症。

2. 分子结构与信号通路

催乳素是由199个氨基酸构成的多肽,通过结合乳腺、卵巢等靶器官的膜受体,激活JAK-STAT信号通路,促进基因转录与细胞增殖。

三、催乳素异常的临床表现与诊断

1. 高催乳素血症:症状与危害

女性:月经稀发或闭经(67%患者)、非哺乳期泌乳(80%)、不孕、骨密度降低。

男性:性功能减退、发育(男性肥大症)、少精症。

特殊人群:儿童若出现性早熟伴PRL升高,需警惕垂体微腺瘤或甲状腺功能异常。

2. 诊断流程:从筛查到病因确认

血液检测:需多次测定(避免应激干扰),非孕女性PRL>25μg/L提示异常,>100μg/L需考虑垂体瘤。

影像学检查:垂体MRI是排查肿瘤的金标准,可发现直径>3mm的微腺瘤。

鉴别诊断:排除药物(如抗抑郁药、胃动力药)、甲状腺功能减退、慢性肾病等继发因素。

四、治疗与预防:个体化策略与生活管理

1. 药物治疗:多巴胺激动剂为首选

卡麦角林:高效且副作用较少,每周1-2次给药,可缩小肿瘤并恢复生育能力。

溴隐亭:需每日服用,常见恶心、头晕等反应,可通过低剂量起始缓解。

2. 手术与放疗的适应症

经鼻蝶窦手术:适用于药物无效或肿瘤压迫视神经者,术后复发率约20%。

放疗:仅用于难治性病例,可能引起垂体功能减退。

3. 日常管理与预防建议

避免刺激:减少摩擦(如紧身衣物)、控制应激(如冥想、规律睡眠)。

监测与随访:服药期间每3-6个月复查PRL与肝功能,育龄女性孕前需调整用药。

五、何时就医?关键警示信号

若出现以下情况,建议尽早就诊内分泌科或妇科:

非哺乳期溢出乳汁(尤其是男性);

月经周期紊乱超过3个月;

备孕1年以上未成功伴PRL升高;

头痛、视力下降(提示垂体瘤压迫)。

平衡之道,健康之钥

催乳素既是生命延续的“乳汁之源”,也可能是健康失衡的“警报器”。理解其双重角色,有助于公众更科学地应对异常症状,避免过度焦虑或延误治疗。通过规范诊疗与生活方式调整,多数患者可有效控制病情,重获生殖健康与生活质量。

相关文章:

文章已关闭评论!