皮炎作为一种常见的慢性炎症性皮肤病,全球患病率逐年攀升。患者常因剧烈瘙痒、反复发作的皮损而备受困扰,生活质量显著下降。本文结合最新研究进展与临床实践,系统梳理皮炎的识别、治疗及日常护理要点,帮助患者科学管理这一顽疾。

一、症状识别:警惕这些异常信号

皮炎的核心特征是皮肤屏障功能障碍与免疫异常反应的恶性循环,临床表现呈现多样性:

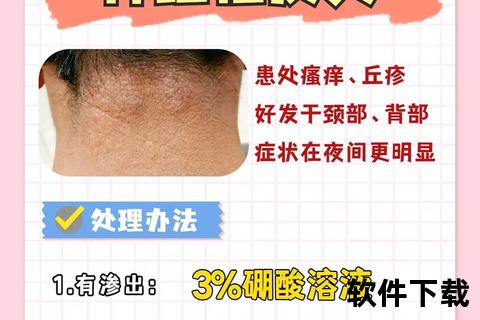

1. 基础症状:干燥脱屑、红斑丘疹,婴幼儿多见面颊部渗出性皮损,成年人则以肘窝、腘窝苔藓样变为主。

2. 瘙痒特征:夜间加重,形成“瘙痒-搔抓-皮损加重”的循环。

3. 特殊体征:掌纹加深(掌纹症)、眶下褶痕、白色划痕等。

不同人群的差异:

二、病因解析:多重机制的复杂交织

皮炎的发病是遗传、环境、免疫共同作用的结果:

1. 遗传因素:40%-60%患者存在家族过敏史,聚丝蛋白(Filaggrin)基因突变导致屏障缺陷。

2. 免疫失衡:Th2型炎症主导,IL-4、IL-13等细胞因子激活,引发慢性炎症。

3. 环境触发:尘螨、花粉、过度清洁、压力等均可诱发或加重病情。

三、诊断流程:精准识别是关键

1. 临床评估:根据Williams标准(瘙痒+典型皮损+慢性病程)。

2. 实验室检查:血清IgE检测区分内源型与外源型;斑贴试验排查接触性过敏原。

3. 鉴别诊断:需排除银屑病(鳞屑厚、蜡滴现象)、接触性皮炎(明确接触史)等。

四、分级治疗策略:从基础护理到精准靶向

1. 药物治疗方案

2. 物理治疗

3. 特殊人群管理

五、日常护理:打破复发循环的基石

1. 皮肤屏障修复:

2. 环境控制:

3. 行为干预:

六、预防与长期管理:从被动治疗到主动防控

1. 早期干预:婴儿期坚持母乳喂养,补充益生菌可降低过敏风险。

2. 复发预警:出现局部红斑或瘙痒加剧时,立即加强保湿并就医。

3. 生活方式调整:规律作息、低糖饮食、适度运动(如瑜伽、游泳)可调节免疫。

建立医患协作的终身管理模式

皮炎治疗需摒弃“短期控制”思维,转向症状控制-屏障修复-免疫调节的综合管理。患者应定期随访评估,利用数字化工具(如症状记录APP)实现精准管理。通过科学治疗与日常护理的结合,多数患者可实现症状长期缓解,重获健康肌肤。

参考文献: