婚姻,这一古老的社会制度,在当代正经历着前所未有的解构与重构。当"30岁未婚"不再被视作异常,当"不婚主义"成为社交媒体的热门标签,人们开始以更理性的视角审视婚姻的价值。这场关乎人生走向的抉择背后,交织着社会转型的阵痛、经济结构的变迁与个体意识的觉醒,构成了一幅复杂的社会心理图谱。

一、社会观念的重塑:从必选项到可选项

传统婚恋观正遭遇代际更迭的剧烈冲击。00后群体中,62%将婚姻视为"自我价值提升的途径"而非"人生必经阶段"。这种转变源于多重社会动力:

1. 独立人格的觉醒:高等教育普及使年轻人在经济独立前已形成完整人格,婚龄推迟与"先立业后成家"的观念强相关。研究发现,硕士学历者平均初婚年龄比本科学历者推迟2.3年。

2. 家庭功能的解绑:现代社会保障体系替代了传统家庭的养老、育儿等功能,独居生活支持系统(如社区养老、外卖服务)的完善,削弱了婚姻的物质必要性。

3. 文化多元的渗透:社交平台展示的同性婚姻、开放式关系等非传统模式,拓展了年轻人对亲密关系的想象边界。某婚恋报告显示,18-25岁群体对婚姻形式的接受度比70后高出47个百分点。

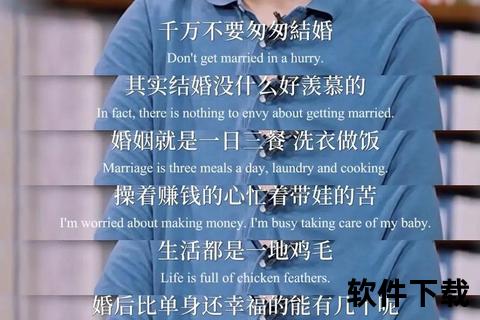

二、经济理性的博弈:成本与收益的精密计算

贝克尔提出的"婚姻市场"理论在当代中国显现出惊人的解释力。根据2024年《青年婚恋经济压力白皮书》:

这种经济压力催生了新的婚恋策略:"轻相亲"模式在95后中普及率达58%,通过兴趣社交降低情感投入风险;"半糖夫妻"(工作日分居、周末同居)在北上广渗透率达到12%,兼顾亲密感与个人空间。

三、心理机制的演变:从安全需求到自我实现

心理学研究揭示了婚姻决策中的深层动机变迁:

1. 依恋模式的代际差异:成长于物质充裕环境的90后,安全型依恋占比(65%)显著高于70后(48%),对孤独的耐受度更强。

2. 情感需求的升级:马斯洛需求理论在婚恋领域具象化,00后将"共同成长"列为择偶首要标准的比例(43%)远超"经济保障"(27%)。

3. 心理创伤的代际传递:父母婚姻不幸的子女,恐婚率高达71%,且更易陷入"焦虑-回避"的负向循环。某心理咨询平台数据显示,婚姻咨询中67%的个案涉及原生家庭影响。

四、文化惯性的突围:新旧观念的激烈碰撞

在传统与现代的拉锯战中,三类文化张力尤为突出:

1. 代际认知鸿沟:78%的父母仍将"子女未婚"视为家庭压力源,催婚引发的家庭冲突就诊量占心理咨询量的23%

2. 性别角色重构:新生代女性对"男主外女主内"的接受度降至11%,但企业高管中女性占比仅18.7%,角色期待与现实落差形成矛盾

3. 地域文化冲突:县域青年"闪婚率"(35%)是大城市(9%)的3.8倍,反映出城市化进程中的观念断层

五、决策支持系统:构建理性婚恋观的操作路径

1. 建立决策坐标系

采用SWOT分析工具,从物质基础(收入稳定性)、情感质量(冲突解决能力)、发展预期(职业规划契合度)三个维度绘制婚恋决策矩阵。数据显示,进行系统评估的夫妻,婚后五年满意度高出34%。

2. 设置关系防火墙

3. 培育情感免疫力

在这场关乎人类最基本社会关系的变革中,没有绝对正确的选择,只有充分认知后的理性抉择。当社会能够为"结婚"与"不婚"提供同等尊严的生活支持系统,当个体在决策天平两端都能摆放真实的自我需求,或许才是现代文明给予婚姻最深刻的注解。