“明明喂完奶就拍了,为什么宝宝还是胀气哭闹?”这是许多新手父母在育儿初期最常遇到的困扰之一。新生儿因消化系统发育不成熟,吞入空气后若无法有效排出,可能导致吐奶、肠胀气甚至睡眠障碍。并非每次拍嗝都能顺利见效,有的家长甚至因手法不当加重宝宝不适。本文将从生理机制、常见误区及科学应对方法出发,为家长提供一份权威、实用的解决方案手册。

一、拍嗝的本质:为何有些宝宝难以出嗝?

1. 生理结构限制

新生儿胃部呈水平状,贲门(胃入口)松弛,而幽门(胃出口)较紧,这种“上松下紧”的结构易使空气滞留。膈肌发育不成熟,易因冷刺激或胀气引发痉挛性打嗝。

2. 喂养方式的影响

3. 拍嗝手法的误区

二、科学应对:拍不出嗝的五大解决方案

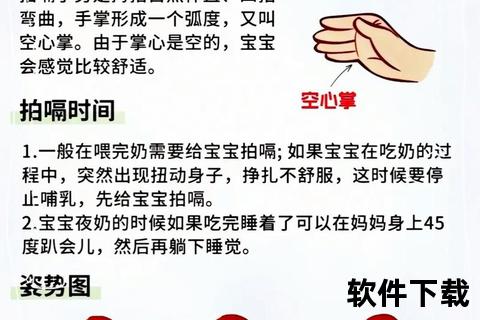

方案1:优化拍嗝姿势与手法

① 竖抱挤压法(适用0-3个月)

② 坐姿按摩法(适用2个月以上)

③ 飞机抱联合拍嗝(肠胀气宝宝首选)

④ 夜间懒人法:侧卧轻拍

方案2:结合腹部按摩促进气体排出

若拍嗝无效,可尝试“热敷+按摩”组合:

1. 用40℃左右的热毛巾敷于宝宝腹部10分钟;

2. 以肚脐为中心,四指并拢顺时针打圈按摩,力度以皮肤微红为度。

方案3:调整喂养策略减少吞气

方案4:巧用物理刺激辅助排气

方案5:识别“无需拍嗝”的信号

若宝宝满足以下条件,可能无需强行拍嗝:

三、警惕异常:何时需就医?

尽管多数拍嗝困难属生理现象,但以下情况需及时就诊:

1. 频繁吐奶:呈喷射状,伴随体重增长缓慢;

2. 持续哭闹:超过1小时无法安抚,伴随发热或腹泻;

3. 腹部异常:腹胀如鼓、触诊硬实,或出现血便。

四、预防胜于治疗:减少拍嗝难题的日常习惯

1. 喂养环境:保持安静,避免强光或噪音干扰宝宝专注吃奶;

2. 情绪管理:喂奶前安抚宝宝情绪,避免哭闹时强行喂食;

3. 衣物选择:使用肚兜或连体衣,避免腹部受凉。

拍嗝不仅是技术,更是一门需要观察与耐心的艺术。每个宝宝的生理特点不同,家长需灵活调整手法,结合喂养细节与日常护理,才能从根本上减少气体滞留。记住,育儿的核心是“顺应自然”——当拍嗝无效时,不妨暂停尝试,给予宝宝自我调节的时间。科学育儿,从理解开始。

参考资料:结合国内外儿科护理指南及临床实践经验,确保信息权威性。