磺胺类药物作为人类历史上第一种人工合成的抗菌药物,至今仍在特定感染性疾病治疗中占据重要地位。这类药物通过独特的代谢阻断机制抑制细菌增殖,但同时也因潜在不良反应需要科学指导用药。理解其作用原理和合理使用规范,能帮助公众在治疗过程中平衡疗效与安全性。

一、作用机制:精准打击细菌代谢链

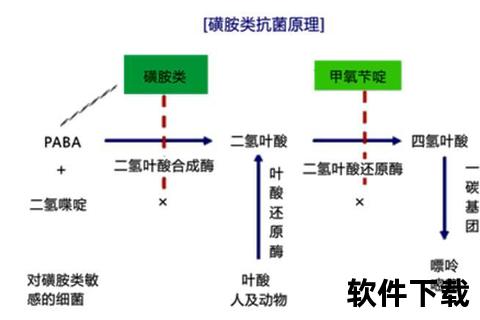

磺胺类药物的核心作用靶点在于细菌的叶酸合成系统。所有磺胺类药物(如磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑等)都是对氨基苯甲酸(PABA)的结构类似物。细菌需要利用PABA在二氢叶酸合成酶催化下生成叶酸前体,而磺胺类药物通过竞争性结合该酶,导致细菌无法合成维持DNA复制所需的四氢叶酸。这种精准的代谢阻断具有双重优势:

1. 选择性杀伤:人类细胞可直接利用食物中的叶酸,因此不受药物影响

2. 广谱覆盖:对链球菌、脑膜炎球菌、痢疾杆菌等革兰氏阳性/阴性菌均有抑制作用

但需注意,立克次体等病原体因能直接利用外源性叶酸,对磺胺类药物天然耐药。

二、临床应用场景与药物选择

根据药物吸收特性和抗菌谱差异,临床将磺胺类药物分为三大类:

| 类别 | 代表药物 | 适应症举例 | 使用要点 |

||--|||

| 全身感染型 | 磺胺嘧啶(SD) | 流行性脑脊髓膜炎、败血症 | 需联合甲氧苄啶增效 |

| 肠道难吸收型 | 酞磺胺噻唑(PST) | 细菌性痢疾、溃疡性结肠炎 | 疗程不超过5天 |

| 局部外用型 | 磺胺嘧啶银(SD-Ag) | 烧伤创面感染、眼科感染 | 清创后使用 |

特殊场景应用:

三、安全用药的六大黄金法则

1. 剂量控制

2. 代谢保护措施

3. 过敏风险管理

4. 特殊人群调整

5. 药物相互作用禁忌

抗凝药(华法林)→出血风险↑

降糖药(格列本脲)→低血糖风险↑

苯妥英钠→神经毒性增强

6. 营养支持

四、不良反应识别与应对

当出现以下症状时需立即停药就医:

对居家用药者建议配备检测工具:

五、未来展望与替代选择

随着耐药菌增多,磺胺类药物正从一线治疗转向精准化应用:

1. 耐药菌治疗:对MRSA皮肤感染仍保持40%敏感度

2. 联合疗法:与噬菌体制剂联用治疗慢性感染处于研究阶段

3. 新型衍生物:磺胺苯酰亚胺类化合物在抗疟领域展现潜力

对于过敏或耐药患者,可考虑:

磺胺类药物的合理应用需要医患共同参与。建议患者建立用药监测卡,记录过敏史、用药反应等重要信息。当出现发热伴皮疹、尿量突然减少等情况时,应立即携带药品说明书就医。通过科学认知与规范用药,这类"古老"药物仍能持续守护人类健康。