牙周炎是口腔健康的“隐形杀手”,全球约一半成年人深受其困扰。它不仅会导致牙龈出血、牙齿松动,甚至与糖尿病、心血管疾病等全身性疾病密切相关。许多患者直到牙齿移位才意识到问题严重性,而传统治疗手段往往难以彻底解决深层炎症和骨吸收问题。近年来,随着生物材料与免疫调控研究的突破,牙周药物治疗正经历革命性变化,从单纯杀菌转向精准修复的新时代。

一、牙周炎的本质与治疗挑战

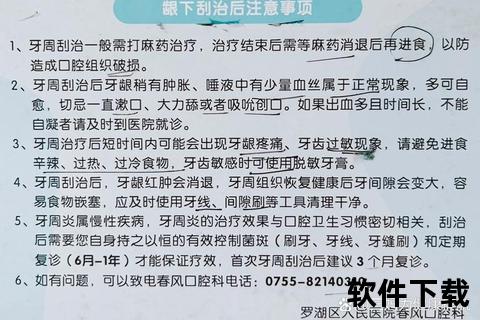

牙周炎是由牙菌斑生物膜引发的慢性炎症性疾病,致病菌及其代谢产物会激活宿主过度免疫反应,导致牙槽骨吸收和结缔组织破坏。传统治疗通过机械清创(如龈下刮治)联合抗生素控制感染,但存在三大瓶颈:

1. 菌斑生物膜耐药性强:牙周袋内致病菌形成的生物膜对抗生素具有天然屏障作用,常规药物渗透率不足30%

2. 免疫失衡难逆转:过度活跃的巨噬细胞等免疫细胞持续释放炎症因子,形成“炎症-骨破坏-更严重炎症”的恶性循环

3. 骨再生能力缺失:牙槽骨吸收后缺乏有效再生手段,现有骨移植材料存在排异风险且无法恢复牙周膜功能

临床数据显示,单纯机械治疗的中重度患者5年复发率达68%,而合并全身性疾病人群治疗有效率不足50%。这些困境催生了药物治疗策略的创新变革。

二、药物治疗的精准化突破

(一)智能递送系统革新

新型水凝胶载体通过响应牙周袋特殊微环境(如低pH值、高活性氧水平),实现药物精准释放:

(二)免疫微环境重构

针对牙周炎免疫失调特性,前沿研究聚焦关键调控节点:

1. 巨噬细胞表型转换:含罗非鱼明胶的水凝胶能将促炎M1型巨噬细胞转化为抗炎M2型,降低IL-1β水平的同时增加骨保护素表达

2. 自噬通路调控:浙江大学团队发现USP4/RAB7A信号轴异常会导致自噬体-溶酶体融合障碍,使用特异性激动剂可恢复细胞“清洁系统”,减少炎性因子释放

3. 基因编辑技术:局部递送CRISPR-Cas9系统敲除TREM-1基因,可使中性粒细胞炎症反应降低70%

(三)组织再生协同策略

组织工程学突破让药物承担起“建筑师”职能:

三、个性化用药指导与日常防护

(一)特殊人群用药方案

| 人群 | 优选药物 | 注意事项 |

|--|--|--|

| 孕妇 | 含氯己定生物膜贴片 | 避免全身用药,妊娠中期后使用 |

| 糖尿病患者 | 载二甲双胍缓释凝胶 | 需同步监测血糖,防止低血糖风险 |

| 心血管患者 | 含硝酸甘油局部制剂 | 避免与口服抗凝剂联用 |

| 儿童 | 益生菌缓释微球 | 选择水果口味,配合行为管理增强依从性 |

(二)居家护理黄金守则

1. 药物辅助清洁:选用含0.3%羟基磷灰石的医用牙膏(如米睿德),其晶体结构可封闭牙本质小管,6周内敏感症状改善率达89%

2. 炎症自测工具:采用智能牙刷监测牙龈出血点,当红色预警区域>3个象限时需立即就医

3. 营养干预方案:每日摄入500mg Omega-3可降低龈沟液IL-6水平,配合维生素C强化胶原合成

四、未来展望与就医建议

牙周治疗正从“疾病控制”向“功能重建”跨越。建议出现以下情况立即就诊:

专业治疗需结合微生物检测、基因多态性分析制定个体化方案,例如TLR4基因突变者需加强免疫调节治疗。

随着3D打印局部给药装置和AI辅助用药系统的普及,预计到2030年,牙周炎复发率将下降至35%以下。患者通过定期精准用药和生物材料修复,不仅能保留自然牙列,更能系统性改善全身健康状态。