在中医理论中,“气血”是维持人体生命活动的基础,女性因生理特点更易出现血虚问题,表现为面色苍白、头晕乏力、月经紊乱等。针对这类症状,传统方剂“四物合剂”因其显著的补血调经作用,成为改善血虚相关问题的经典选择。本文将从症状识别、科学原理到应用建议,系统解析这一药物的功效与使用要点。

一、血虚与月经不调:不可忽视的“气血失衡”信号

血虚是中医术语,指体内血液不足或功能减退。现代医学认为,这可能与贫血、营养不良、慢性失血(如月经过多)或内分泌紊乱有关。典型症状包括:

面色萎黄或苍白,唇甲色淡;

头晕目眩,尤其久坐或站立时加重;

心悸气短,活动后易疲劳;

月经异常,如周期紊乱、经量过少或淋漓不尽、痛经等。

月经不调则常与血虚互为因果。例如,长期失血导致血虚,而血虚又影响子宫内膜的正常生长与脱落,形成恶性循环。临床研究发现,四物合剂通过调节卵巢功能、改善子宫微循环,可有效打破这一循环。

二、四物合剂的科学解析:千年古方的现代验证

1. 组方原理:动静结合,补而不滞

四物合剂源自宋代《太平惠民和剂局方》的四物汤,由当归、川芎、白芍、熟地黄四味药材组成:

熟地黄:滋阴补血,填补肾精,为“补血之君药”;

当归:补血活血,调经止痛,促进血液循环;

白芍:养血柔肝,缓解肌肉痉挛与疼痛;

川芎:行气活血,推动血液运行至全身。

四药配伍遵循“补中有行”的原则,既能补血,又避免血液淤滞,尤其适合血虚兼有轻微血瘀的人群。

2. 药理作用:多靶点调节

现代研究证实,四物合剂通过以下机制发挥作用:

促进造血:升高血红蛋白和红细胞数量,改善贫血;

调节子宫功能:缓解子宫平滑肌痉挛,减轻痛经;

抗炎镇痛:抑制炎症因子释放,缓解经期腹痛;

内分泌调节:平衡雌激素水平,改善卵巢功能。

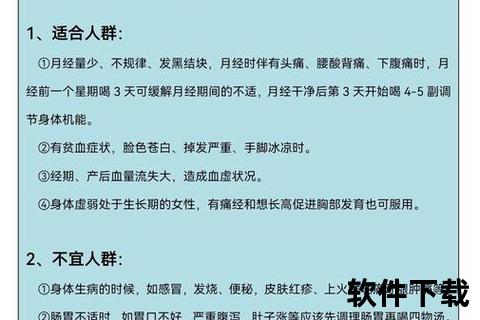

三、适用人群与使用建议:精准用药才能事半功倍

1. 哪些人适合使用?

血虚型月经不调:经量少、色淡、周期延迟或经后头晕乏力;

围绝经期综合征:潮热、失眠与月经紊乱并存;

产后或术后恢复:气血亏虚导致的乏力、面色差;

慢性贫血患者:辅助改善缺铁性贫血或营养不良性贫血。

2. 正确用法与疗程

用法用量:口服,每次10-15毫升,每日3次,建议饭后服用以减少胃肠刺激。

疗程建议:一般以4周为一个疗程,若症状未改善需就医调整方案。

3. 联合用药增强疗效

气血两虚:搭配乌鸡白凤丸,增强补气效果;

肝郁血瘀:联合逍遥丸,疏肝理气;

血瘀痛经:配合益母草颗粒,促进经血排出。

四、注意事项与禁忌:安全用药的关键

1. 慎用或禁用人群

体质偏热者:如常感口干、便秘、易长痘,需调整配方(如将熟地黄换为生地黄);

脾胃虚弱者:可能出现腹胀、腹泻,建议饭后服用或搭配健脾药物;

孕妇及哺乳期女性:需严格遵医嘱,避免自行用药。

2. 日常禁忌

饮食忌口:服药期间避免生冷、辛辣食物,以免影响药效;

药物相互作用:避免与感冒药、抗凝血药同服,需间隔至少1小时。

五、预防与日常调理:从根源改善血虚

1. 饮食补血

高铁食物:动物肝脏、红肉、菠菜;

药膳推荐:四物汤炖鸡(加入当归、熟地黄等),每周1-2次。

2. 生活习惯调整

避免过度节食:尤其女性,需保证蛋白质与铁摄入;

适度运动:如瑜伽、慢跑,促进气血流通;

情绪管理:压力过大易导致肝郁血虚,可通过冥想或中医疏肝疗法调节。

3. 何时需就医?

服药1个月经周期后症状无改善;

经量突然增多或出现非经期出血;

伴随严重乏力、心悸,提示可能存在器质性疾病。

四物合剂作为传统医学的瑰宝,其价值在于标本兼治——既缓解症状,又调节机体平衡。但需注意,中医讲究辨证施治,血虚的调理需个体化方案。建议患者在医生指导下用药,结合生活方式调整,才能实现“气血充盈,月事如常”的健康状态。

相关文章:

文章已关闭评论!