在青春期发育的关键阶段,月经初潮的到来往往让许多女孩和家长陷入焦虑——这是否意味着身高增长即将停止?这种困惑的背后,隐藏着对生长发育规律的普遍误解。科学数据显示,初潮后仍有约5-7厘米的身高增长空间,但个体差异极大,最高可达14厘米。这种差异的形成,与骨骼成熟度、激素水平以及生活方式密切相关。

一、初潮后身高增长的生物学机制

月经初潮的本质是性成熟的标志,其触发源于下丘脑-垂体-卵巢轴的激活。此时雌激素水平显著升高,在促进第二性征发育的也加速了骨骺板的闭合进程。骨骺板作为长骨末端的生长带,其闭合速度决定了剩余生长潜力。研究表明,初潮发生时,女孩骨骼成熟度已达90%以上。

值得注意的是,生长激素与性激素在此阶段呈现协同作用。初潮前1-2年会出现身高突增期(年增长8-10厘米),而初潮后生长速率逐渐递减至每年2-3厘米,直至骨骺完全闭合。这种生理变化提示:初潮后的生长窗口虽未关闭,但已进入倒计时阶段。

二、科学预测身高的三大核心工具

1. 骨龄评估法

通过左手腕部X光片分析骨骼成熟度,是目前最精准的预测手段。临床数据显示,初潮时骨龄普遍在12.5-14岁之间:

计算公式:成年身高=当前身高÷骨龄对应百分比(如骨龄13岁对应97.5%)。

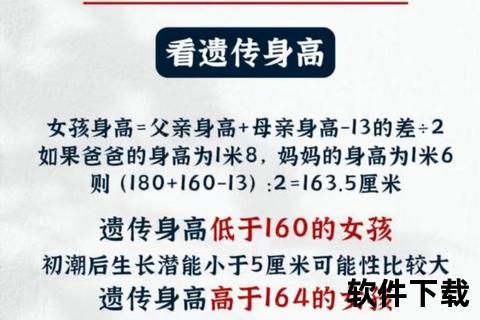

2. 遗传潜力推算法

父母身高遗传公式:

女孩预测身高=(父亲身高×0.923+母亲身高)÷2

该公式可预估遗传靶身高,但需结合骨龄修正。

3. 动态生长曲线法

连续监测身高变化速率,结合Tanner分期评估发育进程。初潮后若年增长低于2厘米,提示骨骺接近闭合。

三、突破遗传限制的干预策略

在骨骺未闭合前(通常初潮后2年内),系统化干预可多争取3-5厘米生长空间:

1. 营养强化方案

2. 运动处方设计

3. 睡眠优化管理

生长激素分泌高峰出现在22:00-2:00,建议:

4. 医疗干预指征

当出现以下情况时,需及时就诊生长发育专科:

四、特殊情况的应对方案

1. 早发型初潮(<10岁)

这类群体骨龄往往超前3岁以上,需通过GnRHa类药物抑制性腺轴,配合生长激素治疗,可挽回8-12厘米身高损失。

2. 晚发型初潮(>14岁)

重点排查Turner综合征、甲状腺功能减退等病理因素,同时加强营养支持促进生长潜能释放。

3. 体重超标者

体脂率超过25%会加速雌激素转化,建议通过低GI饮食(血糖生成指数<55)结合抗阻训练,将BMI控制在18.5-21.9。

五、认知误区修正

1. “初潮后完全停止生长”

纵向追踪显示,正常发育女孩初潮后平均增长5.5厘米,其中20%个体增长超过8厘米。

2. “父母矮孩子一定矮”

环境因素可改变10-15厘米最终身高,日本青少年近30年平均身高增长12厘米即为明证。

3. “补钙越多长得越高”

过量补钙(>2000mg/日)反而抑制锌、铁吸收,建议通过膳食+日照(每日15分钟)自然获取。

在骨骺闭合前的宝贵时间里,科学的监测和干预如同与时间赛跑。建议每3个月测量身高并记录生长曲线,每6个月复查骨龄。当发现生长速率明显减缓时,可参照以下决策树采取行动:

1. 骨龄未闭合+年增长>4cm → 加强生活方式管理

2. 骨龄未闭合+年增长<4cm → 医学评估

3. 骨龄完全闭合 → 转向体态矫正训练

这项系统工程的实施需要家长、医生、学校的协同配合。通过建立包含饮食记录、运动日志、睡眠监测的个性化档案,最大限度挖掘生长潜能。记住,身高的绝对值并非人生成败的决定因素,但科学把握生长规律的过程,本身就是给予孩子最好的成长教育。