月经期间饮用补气血中药的适宜性解析与科学建议

月经是女性生理周期的重要阶段,此时子宫内膜脱落、气血消耗增加,部分女性会出现乏力、头晕、经量异常等症状。补气血中药常被视为调理体质的“良方”,但经期能否饮用却备受争议。本文结合中医理论与现代医学研究,解析补气血中药在经期的适宜性,并提供实用建议,帮助女性科学应对经期健康问题。

一、月经期的生理特点与气血需求

1. 气血消耗与体质变化

月经期间,女性因失血导致气血暂时性亏虚,表现为面色苍白、手脚冰凉、疲劳等。中医认为,此时“血室开放”,需注意气血的固摄与调养。

现代医学研究表明,经期子宫内膜剥脱伴随血液流失,可能导致铁元素缺乏,加重贫血风险。

2. 个体差异与症状表现

经量正常者:无需额外补益,过度补气血可能干扰正常代谢。

气血不足者:若经期后持续头晕、乏力,可在医生指导下调理。

特殊人群:孕妇、哺乳期女性、长期贫血患者需谨慎用药,避免药物相互作用或加重症状。

二、补气血中药的经期适宜性分析

1. 适宜饮用的条件

针对性调理:仅限月经量少、经血瘀滞(如血块多、痛经)者,可在医生指导下使用活血化瘀类中药(如当归、川芎),帮助经血排出。

体质偏寒者:温补类中药(如黄芪、党参)可改善虚寒症状,但需避免与寒凉药物同用。

2. 禁忌情况与风险

月经量多者:补气血中药可能加重出血,导致经期延长或贫血。

含活血成分的中药:如红花、桃仁可能引发血崩,需严格避免。

寒凉性中药:如黄连、栀子会收缩血管,导致经血排出不畅,加重痛经。

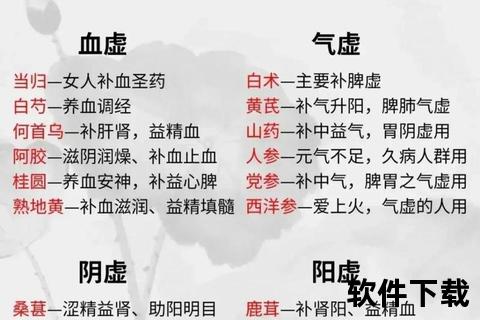

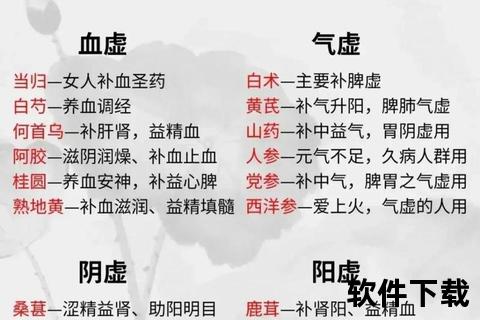

3. 常见补气血中药的经期影响

| 中药名称 | 适用场景 | 经期风险提示 |

|-|--||

| 当归 | 血瘀型痛经、经量少 | 过量可能导致经量增多 |

| 阿胶 | 经后补血 | 经期服用易致经血黏稠、滞留 |

| 黄芪 | 气虚乏力 | 需搭配固摄药物,避免耗气 |

| 红枣 | 日常调理 | 过量可能引发腹胀或上火 |

三、经期用药的注意事项与科学建议

1. 用药原则

辨证施治:需通过中医“望闻问切”判断体质(如气虚、血瘀、湿热等),避免盲目进补。

分阶段调理:经前以疏肝理气为主,经后以补血固本为主。

2. 饮食与生活方式配合

推荐食物:红豆粥、红糖姜茶可温和补血;紫菜、黑木耳富含铁元素,辅助造血。

禁忌饮食:生冷(如冰饮)、辛辣(如辣椒)食物易导致宫寒或经血紊乱。

运动建议:经期可进行瑜伽、散步等轻度活动,避免剧烈运动加重气血耗损。

3. 紧急情况处理

经量骤增或持续出血:立即停用中药,并就医排查子宫肌瘤、内分泌疾病等。

严重痛经或头晕:可临时热敷小腹,并服用非甾体抗炎药(如布洛芬)缓解症状。

四、特殊人群的个性化建议

1. 孕妇与哺乳期女性

补气血中药可能影响激素水平,需在专业医师指导下使用,避免流产或乳汁成分改变。

2. 慢性疾病患者

高血压、糖尿病患者需警惕中药与西药的相互作用,如人参可能升高血压。

3. 青少年与围绝经期女性

青少年月经初潮阶段以调整周期为主,避免过早进补;围绝经期需兼顾补肾与疏肝。

五、总结与行动指南

1. 关键结论

经期能否饮用补气血中药取决于体质、经量及药物性质,需个体化判断。

活血类、寒凉类中药风险较高,应严格规避;温补类药物需谨慎配伍。

2. 行动建议

记录经期反应:观察经量、颜色、疼痛变化,为医生提供诊断依据。

优先饮食调理:通过食补(如红枣枸杞茶)替代药物,减少副作用风险。

及时就医指征:若连续3个月经周期异常,或伴随严重贫血、晕厥,需进行妇科及血液检查。

月经期是女性健康的“晴雨表”,科学使用补气血中药需兼顾传统智慧与现代医学证据。遵循个体化原则,结合饮食、运动与专业指导,才能实现安全有效的调理。

相关文章:

文章已关闭评论!