在女性健康管理中,月经周期的规律性常被视为内分泌平衡的“晴雨表”。当激素类药物介入后,这种平衡的恢复过程往往牵动着患者的心。作为妇科常用的孕激素制剂,醋酸甲羟孕酮片在调节月经周期、治疗异常子宫出血等方面发挥着重要作用,但停药后何时恢复月经的问题始终是患者最关心的焦点。

一、药物作用机制:激素调控的精密时钟

醋酸甲羟孕酮片通过模拟天然孕酮的生理作用,直接作用于子宫内膜。用药期间,其高浓度孕激素效应可抑制下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴),暂时阻断卵泡发育和排卵。药物促使子宫内膜进入分泌期转化,形成类似正常月经周期的生理性变化。这种人工建立的激素环境,既是治疗月经紊乱的基础,也是停药后撤退性出血的触发机制。

二、停药后月经恢复的时间规律

临床数据显示,约76%的用药者在停药后3-7天内出现撤退性出血,这种出血在医学上被视为一次“药物性月经”。其发生机制与激素水平骤降导致子宫内膜失去支持有关,具体表现为:

值得注意的是,治疗目的不同会影响用药时长(如调经疗程5-10天,肿瘤治疗需长期使用),进而影响撤退性出血的时间节点。

三、影响月经恢复的个体变量

1. 基础疾病状态

子宫内膜异位症患者因病灶对激素反应差异,可能出现延迟出血;多囊卵巢综合征(PCOS)患者因原有内分泌紊乱,撤退性出血时间波动更大。

2. 年龄与卵巢储备

围绝经期女性卵巢功能衰退,药物撤退后可能出现持续性闭经,需结合抗缪勒管激素(AMH)检测评估。

3. 用药依从性

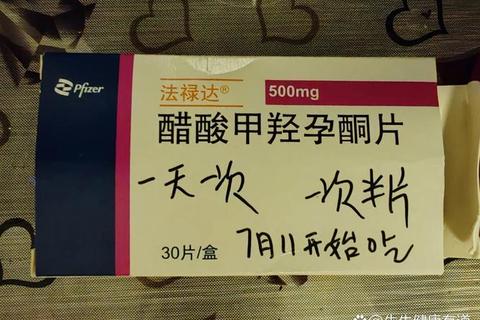

漏服药物或自行调整剂量(如本应每日50mg却擅自减量)会直接影响子宫内膜转化程度。

四、异常情况的识别与应对

当出现以下信号时,建议48小时内就医:

1. 撤退性出血量异常

2. 持续性闭经

停药14天仍无出血者,需通过以下流程排查:

3. 伴随症状群

剧烈腹痛伴发热可能提示感染;胀痛合并泌乳需排除高泌乳素血症。

五、特殊人群的用药管理

1. 青春期女性

初潮后3年内建立月经周期阶段,用药需严格把握指征,避免干扰性腺轴成熟。

2. 围绝经期女性

建议联合超声监测,撤退性出血后若持续闭经超过6个月,可视为自然绝经。

3. 肿瘤患者

乳腺癌等激素依赖性肿瘤患者使用后,若出现异常出血需立即活检排除病灶进展。

六、促进生理周期恢复的实用策略

1. 生活方式干预

2. 监测工具应用

推荐使用经期追踪APP记录出血模式,智能算法可提前3天预测月经来潮。

3. 中医协同调理

撤退性出血后连续三个月月经周期波动超过7天者,可配合滋肾调冲中药(如二至丸加减)稳定周期。

在激素治疗的闭环管理中,月经恢复既是疗效的体现,也是机体应答的生物学标志。患者可通过观察撤退性出血的时间、量和症状,与主治医生形成有效信息互动。值得注意的是,约12%的用药者会出现首个周期不规则现象,通常2-3个月经周期后可自然建立新平衡。这种生理重塑过程,正是人体自我调节能力的生动诠释。