在人与人之间的互动中,无论是医疗场景中的医患对话,还是日常生活中的情感交流,都离不开两大核心要素:高效的信息传递与深度的情感联结。当一位母亲因孩子反复发热而焦虑地询问医生时,她需要的不仅是病理学解释,更渴望被理解那份担忧;当慢性病患者面对复杂的治疗方案时,清晰的指导背后若缺乏共情,医嘱可能沦为冰冷的文字。现代研究显示,80%以上的医患纠纷源于沟通障碍,而具备情感智慧的沟通可使患者依从性提升60%。这些数据揭示了一个深刻事实——建立有效的人际关系,既需要理性的信息桥梁,更需感性的心灵纽带。

一、解码沟通障碍:为何信息与情感会失联

在急诊室里,医生用专业术语快速陈述病情,家属却因无法理解而情绪崩溃;社区护士机械地重复服药提醒,老年患者始终记不住剂量。这些场景暴露了传统沟通模式的三大断层:

1. 认知偏差陷阱

医学术语与日常语言的鸿沟常导致信息错位,如"预后良好"被误解为"完全康复"。研究显示,仅32%的患者能准确复述医生交代的用药方法。建议采用"三明治表达法":先以比喻说明原理("就像水管堵塞需要定期疏通"),再解释专业内容,最后用生活场景验证理解("您平时服药就像每天给花园浇水")。

2. 情绪冰山现象

表面的话语仅占沟通影响力的7%,93%的信息通过语调(38%)和肢体语言(55%)传递。颤抖的双手、躲闪的眼神往往比主诉更真实,医护人员需培养"第三只眼"观察能力。例如糖尿病患者逃避胰岛素注射,可能源于对针头的恐惧而非不理解治疗必要性。

3. 文化滤镜效应

不同地域的疾病认知差异显著:北方患者更倾向中医调理,沿海地区偏好精准医疗。某三甲医院曾因忽略回族患者的饮食禁忌,导致术后营养方案执行率不足40%。建立文化敏感性清单,提前了解患者的信仰禁忌,能有效提升沟通质量。

二、构建双轨通道:信息精准与情感共鸣的协同

在社区卫生中心,王医生接诊高血压患者时总会完成三个动作:先用血压模拟器展示数值意义(信息层),询问最近家庭变化(情感层),最后共同制定饮食计划(决策层)。这种结构化沟通使患者血压控制达标率提高45%。

1. 信息传递的黄金法则

2. 情感联结的神经科学密码

当医护人员前倾15度倾听时,患者催产素水平上升28%,这种"信任激素"能显著提升治疗信心。情感联结的四个关键时刻:

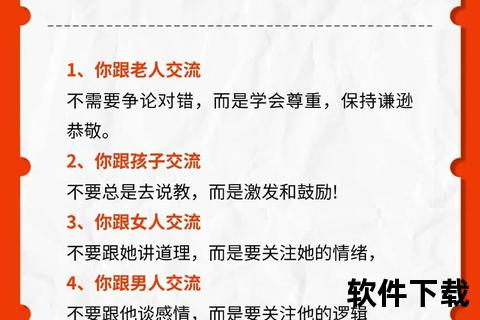

三、特殊群体的沟通适配策略

1. 儿童患者

2. 老年群体

3. 孕产妇

四、从理论到实践:可操作的提升路径

1. 自我觉察训练

2. 工具包配备

3. 机构支持系统

当夕阳透过病房窗户洒在医患交握的双手上,那些精准传递的数据与悄然建立的信任,共同编织着现代医疗最温暖的底色。建议读者从今天开始实践"3×3沟通法":每天3次主动倾听而不打断,3次用"我理解..."开头回应,3次在解释后确认对方理解。这些微小改变,终将汇成滋润人际绿洲的涓涓细流。