“饭后立即运动会导致胃下垂”“饭后散步能助消化”……关于餐后运动的说法五花八门,但究竟哪些是科学依据,哪些是误区?许多人因选择错误的运动时机而出现腹痛、恶心甚至低血糖等问题,却不知根源。究竟如何平衡饮食与运动的关系,让健康效益最大化?我们从生理机制与临床研究出发,解析餐后运动的黄金时间法则。

一、科学解析:餐后运动的生理机制

1. 消化系统的“血液争夺战”

餐后30分钟内,胃部进入消化高峰期,70%的血液集中供应胃肠道以分解食物。若此时剧烈运动,肌肉需额外供血,导致血液分配矛盾,可能引发消化不良、胃痉挛甚至呕吐。研究显示,饭后立即跑步的人群中,约40%曾出现腹痛或头晕症状。

2. 胰岛素与脂肪代谢的“时间窗”

进食后胰岛素分泌增加,抑制脂肪分解,此时高强度运动不仅难以燃脂,还可能因血糖波动导致疲劳。但餐后1-2小时血糖达峰值时,适度运动可加速糖原消耗,降低血糖波动风险。例如,糖尿病患者餐后1小时内开始快走,血糖峰值可降低20%。

3. 食物类型对消化速度的影响

二、黄金时间建议:强度与时间的精准匹配

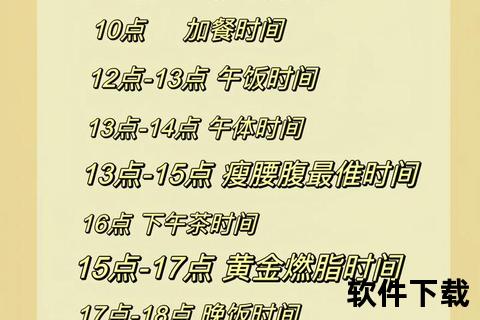

1. 分级运动时间表

| 运动强度 | 适用人群 | 建议开始时间 | 推荐活动 |

|-|-|--|-|

| 轻度 | 老年人、体弱者、儿童 | 餐后30分钟 | 散步、家务、太极 |

| 中度 | 健康成人、减肥人群 | 餐后1-1.5小时 | 快走、慢跑、瑜伽 |

| 高强度 | 运动员、健身爱好者 | 餐后2-3小时 | 跑步、游泳、球类 |

2. 特殊场景应对指南

三、不同人群的个性化方案

1. 儿童与青少年

2. 慢性病患者

3. 孕妇与老年人

四、常见误区与风险警示

1. “饭后百步走”的真相

传统观念中的“百步走”实为“摆步走”,即缓慢踱步,而非快走或竞走。研究显示,饭后以每分钟60-70步的速度散步20分钟,可促进胃排空且不增加心脏负荷。

2. 高强度运动的隐藏风险

餐后1小时内进行HIIT或力量训练,可能因腹腔压力升高导致胃食管反流。案例显示,一名健身爱好者因餐后1小时进行波比跳,引发食管灼伤。

3. 补水误区

五、行动指南:从理论到实践

1. 自我评估工具

2. 紧急情况处理

餐后运动的“黄金时间”并非固定公式,而是消化系统、运动强度与个体差异的动态平衡。掌握科学原则后,可通过记录饮食日记与运动反应,逐步找到个性化方案。记住,比“何时动”更重要的是“持续动”——规律且适度的习惯,才是健康的核心引擎。