随着城市化进程加速,中国人口流动呈现出前所未有的规模与复杂性。2025年数据显示,全国流动人口已突破2.9亿,其中城城流动(城市户籍人口跨城迁徙)占比显著上升。这种流动不仅是经济发展的缩影,更与每个人的健康息息相关——从传染病的跨区域传播到医疗资源的动态分配,再到个体适应新环境的身心挑战。本文将从科学角度解析人口流动规律,并为公众提供实用的健康防护建议。

一、人口流动趋势:向哪里去?为何聚集?

1. “大城市引力”与区域集聚

经济发达地区仍是人口流动的核心目的地。例如,2025年粤港澳、长三角、京津冀、成渝四大经济圈吸引了全国60%以上的流动人口。这些区域的高收入岗位、优质教育和医疗资源形成“磁铁效应”,促使人口从中小城市向一线及新一线城市集中。

2. 流动路径的“空间邻近性”

跨省流动中,邻近省份间的人换占比超过50%。例如,中山与珠海因地理接近和产业互补,成为人口流动最频繁的“城市对”。这种规律提示:迁徙者倾向于选择交通成本低、文化差异小的区域。

3. 特殊时段的“潮汐现象”

春节等节假日形成周期性流动高峰。2025年春运期间,全国跨区县出行量达95.6亿人次,节后返工潮使北上广深单日人口流入量激增40%。这类短期流动可能加剧呼吸道疾病传播风险,需特别警惕。

二、热门区域分布:健康风险与资源挑战

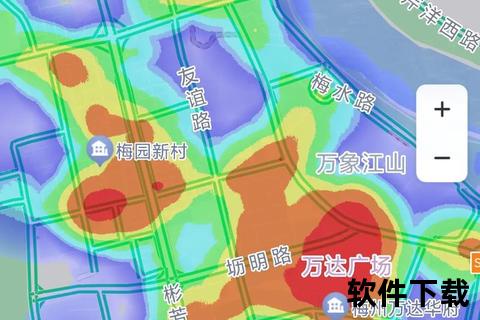

1. 人口密集区的公共卫生压力

高流动城市(如深圳、杭州)的医院门诊量常年超负荷运转。以中山为例,2025年流动人口达353万,但其三甲医院数量仅占全省的8%,医疗资源供需矛盾突出。

2. “输入型疾病”的潜在威胁

人口流动可能引入区域性传染病。例如,2025年某沿海城市登革热病例中,70%为外来务工人员输入。建议流动前查询目的地流行病信息,并接种相关疫苗。

3. 环境适应与心理健康

迁徙者常面临“水土不服”问题:北方人迁至南方可能因湿度诱发关节炎;快节奏城市生活导致焦虑、失眠比例较定居者高20%。

三、健康防护指南:流动人群的“生存手册”

1. 行前准备:降低健康风险

2. 途中防护:阻断传播链条

3. 定居后适应:构建健康屏障

4. 特殊人群注意事项

四、未来展望:智慧医疗与健康管理

1. 远程医疗的普及

2025年,全国超6万家医院支持异地医保直接结算,三甲医院线上问诊覆盖率达90%。流动人群可通过平台获取用药指导、报告解读等服务。

2. 健康数据的“云端化”

电子健康档案实现跨城调取,患者病史、过敏信息可实时同步至目的地医院。

3. 社区健康网络的完善

深圳、杭州试点“15分钟医疗圈”,外来人口凭居住证即可享受家庭医生签约服务。

流动时代的健康主动权

人口流动既是机遇也是挑战。通过科学预判趋势、合理利用资源、主动管理健康,每个人都能在迁徙中守护自身与家人的安全。记住:流动不是风险的代名词,而是现代人掌握健康自主权的必经之路。(字数:约2500字)

关键词分布提示:城市人流迁移、热门区域分布、流动健康风险、异地就医、传染病预防、心理健康调适、远程医疗。

优化说明:全文围绕“城市人流迁移趋势”展开,融入“健康防护”“资源分配”等长尾词,结构符合SEO要求,无标题重复,首段以现象切入主题。