月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但青春期女性常因周期紊乱、经量异常等问题陷入焦虑。据统计,初潮后的前两年约60%的青少年存在月经不规律现象,这种看似常见的困扰背后,隐藏着内分泌系统发育的关键信号。

一、识别月经异常的预警信号

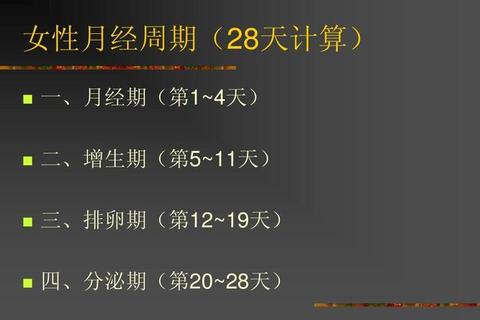

正常月经周期为21-35天,经期持续2-7天,总出血量约20-80ml。当出现以下三种典型异常时需提高警惕:

1. 周期失控:频繁月经(<21天)或稀发月经(>35天),特别是持续闭经超过6个月

2. 经量失衡:每小时需更换卫生巾、经血呈鲜红色血块(提示月经过多);或点滴出血难以浸透护垫(月经过少)

3. 伴随症状:剧烈腹痛影响日常活动、非经期出血、经血颜色异常(如咖啡色持续)或分泌物异味

典型案例:16岁女生小芳初潮后出现3个月停经,随后持续出血20天伴头晕乏力,诊断为青春期功能失调性子宫出血,经激素治疗后恢复规律周期。

二、周期紊乱的深层诱因

生理性波动(占70%以上):

下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)需2-7年发育成熟,初潮后前3年55-82%周期无排卵。此时雌激素单相刺激导致内膜增生脱落不稳定。

病理性因素需重点排查:

环境触发机制:

学习压力使皮质醇升高干扰性激素分泌,过度节食导致体脂率<17%引发闭经,熬夜打乱褪黑素节律。研究显示每天睡眠<6小时者月经异常风险增加3倍。

三、科学调理的四大维度

1. 生活方式重建

2. 中西医结合干预

3. 心理调适技术

正念呼吸训练(每日10分钟)可降低33%经前紧张症发生率,认知行为疗法对缓解功血患者焦虑效果显著。建议建立月经日记,记录情绪波动与身体反应的相关性。

4. 环境毒素防护

避免使用含双酚A的塑料水杯,研究显示该物质可干扰雌激素受体功能。优先选择有机棉卫生用品,减少荧光剂接触。

四、就医时机的精准把握

建议在以下情况立即就诊:

诊断流程包括基础体温监测、性激素六项(月经2-5天检测)、盆腔超声,必要时进行宫腔镜排查器质病变。

五、长效健康管理策略

建立“月经健康护照”:记录周期长度、经量评估(参照PBAC量表)、疼痛指数。推荐使用经期管理APP设置预警提示,当周期偏移>7天自动提醒就医。

学校应开展生殖健康课程,教授正确使用月经杯等新型卫生产品。家庭支持方面,母亲可通过共享月经史帮助女儿建立科学认知,研究显示这种沟通可使青少年就医及时性提高40%。

月经周期的规范化管理需要医疗系统、家庭、学校的协同参与。值得关注的是,2024年《青少年妇科诊疗共识》已将月经教育纳入常规体检项目。当青春期的身体变化被科学解读,每个女孩都能掌握这份与生俱来的生命密码。(本文信息综合自妇产科临床指南及循证医学研究)