新生儿黄疸是每个家庭都可能遇到的常见问题,但若处理不当,可能发展为一种严重的神经系统损伤——胆红素脑病。这种疾病可能导致听力丧失、智力障碍甚至死亡,而早期识别和干预能显著降低风险。本文将从科学机制到实用建议,全面解析这一疾病的防治要点。

一、胆红素脑病是如何发生的?

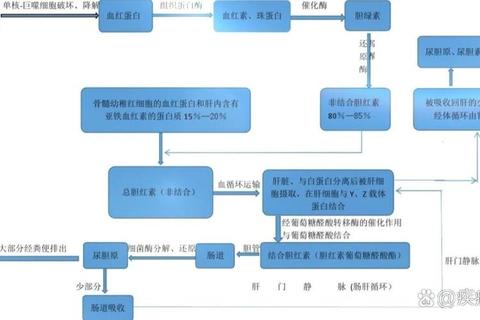

胆红素是红细胞分解后的代谢产物,需经肝脏处理后排出体外。新生儿肝脏功能未成熟,若胆红素生成过多(如溶血)或代谢受阻(如感染),血液中非结合胆红素(脂溶性)水平升高。未成熟的“血脑屏障”无法有效阻挡胆红素进入脑组织,导致基底神经节、丘脑等区域神经细胞受损。

高危因素包括:

1. 母婴血型不合(如ABO/Rh溶血);

2. 早产或低体重儿(胎龄越小风险越高);

3. 感染或酸中毒(削弱血脑屏障功能);

4. 母乳喂养不足(延迟胆红素排泄)。

二、警惕这些早期信号

胆红素脑病分为四期,前两期是逆转损伤的关键窗口:

家庭观察要点:

三、诊断:从筛查到精准评估

1. 经皮胆红素检测(TcB):无创筛查工具,尤其适用于社区随访,但需注意肤色差异可能影响结果;

2. 血清总胆红素(TSB):确诊金标准,结合白蛋白水平计算“胆红素/白蛋白比值”评估神经毒性风险;

3. 脑功能评估:脑干听觉诱发电位(异常率可达70%)、MRI基底节区T1高信号。

何时需紧急就医:

四、干预策略:分秒必争的救治

1. 光疗:安全有效的首选方案

2. 换血疗法:挽救生命的终极手段

适用于TSB>30 mg/dl或已出现神经系统症状者,可快速清除血液中游离胆红素。

3. 辅助治疗:

五、预防:从孕期到产后的全程管理

1. 产前预防:

2. 产后关键72小时:

3. 社区随访网络:

六、给家长的实用行动清单

1. 居家护理:

2. 就医预警信号:

3. 心理支持:

新生儿胆红素脑病的防治需要医疗系统与家庭的紧密协作。通过科学的预警机制、规范的分级诊疗和积极的家庭参与,这一“可预防的悲剧”将逐渐成为历史。记住:黄疸不是病,但忽视它的代价可能是终生的——早一步行动,多一分安全。