月经是女性生理健康的“晴雨表”,其周期、经量、色泽的细微变化都可能反映内在健康状态。据临床统计,约75%的育龄女性曾经历过月经周期紊乱、经量异常等问题。中医通过辨证施治,针对不同体质特点提供个性化调理方案,既能缓解症状,又可调节气血阴阳平衡,成为越来越多女性的健康选择。

一、月经不调的核心辨证分型

中医将月经不调归纳为“月经先期”“月经后期”“经间期出血”等八大纲目,结合现代医学观察,主要分为五大证型:

1. 气血两虚型

表现为月经推迟、经色淡红、经质稀薄,常伴面色苍白、头晕心悸。此型与长期熬夜、营养不良密切相关,经典方剂为《八珍汤》加减(党参15g、白术12g、茯苓12g、炙甘草6g、熟地15g、当归12g、白芍10g、川芎6g)。若伴有畏寒肢冷,可加艾叶炭6g、炮姜3g增强温经功效。

2. 肝肾阴虚型

常见经期提前、经量少而色鲜红,伴五心烦热、腰膝酸软。国医大师王绵之强调此类患者需滋水涵木,推荐《左归丸》基础方(熟地20g、山茱萸12g、枸杞15g、菟丝子12g、龟板胶9g)配伍旱莲草10g、女贞子10g。现代药理研究证实,这类药物能调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能。

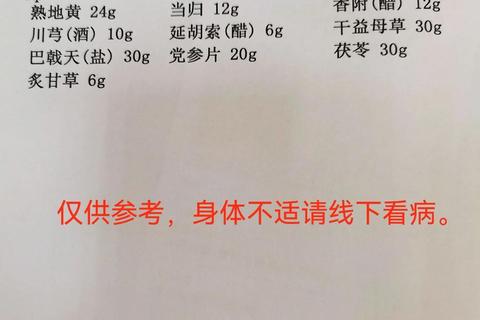

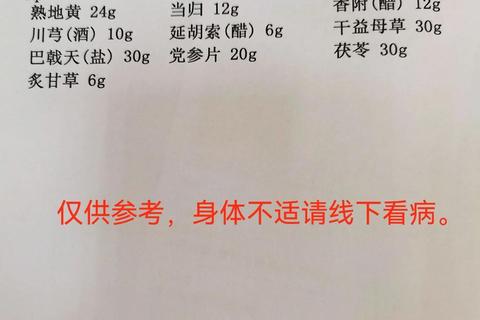

3. 气滞血瘀型

特征为经血暗紫夹血块、小腹刺痛拒按。桃红四物汤(当归12g、川芎9g、赤芍12g、桃仁9g、红花6g)为传统验方。临床发现,加益母草30g、香附12g可增强化瘀止痛效果,尤其适用于子宫内膜异位症患者。

4. 痰湿阻滞型

体型偏胖者多见,表现为经期延长、经质黏腻。苍附导痰丸(苍术12g、香附9g、制南星6g、茯苓15g)配合薏苡仁30g、泽泻9g,能显著改善卵巢多囊样改变。

5. 脾肾阳虚型

常见经期紊乱、经量过多色淡,伴晨起腹泻、畏寒肢冷。举元煎合归肾丸(黄芪30g、党参20g、杜仲15g、补骨脂12g)可提升基础体温,调节黄体功能。

二、经典方剂的现代应用革新

传统汤剂煎煮繁琐的问题正被创新剂型破解。例如四物汤改良的“四物合剂”,采用三次煎煮、两次浓缩工艺,28.5小时精制提取,保留当归挥发油、芍药苷等活性成分,便携冲泡的特性使疗程依从性提升40%。针对职场女性肝郁化热的特点,丹栀逍遥散(原方加丹皮9g、栀子6g)制成颗粒剂型,可快速缓解经前胀痛、烦躁易怒。

三、精准调理的三大黄金法则

1. 周期分段调理法

2. 穴位增效方案

三阴交(内踝尖上3寸)每日按压3分钟可调节雌激素水平,配合艾灸关元穴(脐下3寸)能改善宫寒型痛经。血海穴(膝上内侧)点揉对经血淋漓不尽效果显著。

3. 体质预警信号识别

若出现以下情况需立即就医:

四、生活方式协同调理

饮食调护:经前三天起饮用玫瑰山楂饮(玫瑰花5g、山楂10g、红糖6g),可预防气滞血瘀。痰湿体质者推荐茯苓山药粥(茯苓粉15g、山药50g、粳米60g)。

运动处方:太极拳、八段锦等柔缓运动每周3次,每次30分钟,能提升气血运行效率。经期避免倒立、深蹲等增加腹压的动作。

情绪管理:子午流注理论建议晚间9-11点(三焦经当令时)进行冥想或呼吸训练,可降低皮质醇水平34%。

月经调理是系统工程,需遵循“三个月经周期”的基础疗程。建议患者建立月经日记,记录基础体温、经血性状等数据,为中医师调整药方提供精准依据。对于备孕女性,建议孕前半年开始体质调理,将子宫内膜容受性提升至最佳状态。当传统智慧与现代科技结合,每位女性都能找到属于自己的“周期密码”。