拔牙后的创口愈合与感染预防是恢复过程中的关键环节,合理使用消炎药能有效缓解疼痛并降低并发症风险。以下是针对不同人群的消炎药选择指南及科学用药建议,帮助患者安全度过恢复期。

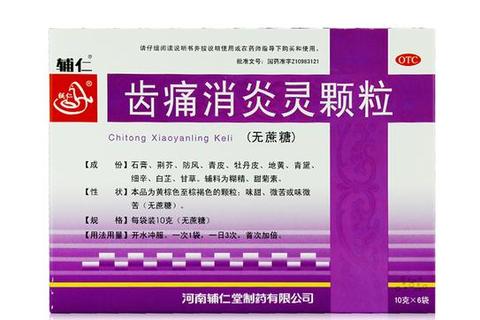

一、拔牙后消炎药的作用与分类

拔牙创口暴露于复杂的口腔环境中,细菌可能通过伤口进入血液,引发局部或全身感染。消炎药在此过程中主要承担两个角色:缓解炎症反应(如肿胀、疼痛)和预防细菌感染。根据作用机制,常用药物分为以下两类:

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

通过抑制前列腺素合成,减轻疼痛和肿胀,适用于无感染风险的术后反应控制。

注意:NSAIDs可能刺激胃肠道,建议与食物同服;胃溃疡或哮喘患者慎用。

2. 对乙酰氨基酚

非抗炎类止痛药,通过抑制中枢神经的疼痛信号缓解不适,适合胃肠道敏感者。每4-6小时500-1000毫克,每日不超过4000毫克。

3. 抗生素

用于存在感染风险或已出现感染症状的情况,如复杂拔牙、免疫力低下患者等。常见选择包括:

二、如何科学选择消炎药?

1. 评估感染风险

2. 特殊人群用药调整

3. 警惕药物相互作用

三、用药注意事项与常见误区

正确服药方法

护理配合

常见误区纠正

事实:无感染风险的简单拔牙可通过冰敷和休息自愈,过度用药可能引发副作用。

事实:部分药物(如阿司匹林)会干扰凝血,需避免与抗凝类抗生素联用。

四、何时需紧急就医?

出现以下症状提示感染或并发症,需立即就诊:

1. 持续出血:咬纱布1小时后仍未止血。

2. 剧烈疼痛:3天后疼痛加剧,可能为干槽症(需清创处理)。

3. 全身反应:发热超过38.5℃、淋巴结肿大或呼吸困难。

五、总结与行动建议

拔牙后药物使用的核心原则是个体化评估和规范用药。患者应:

1. 术前主动告知医生过敏史与基础疾病。

2. 术后按需选择NSAIDs或抗生素,避免自行滥用。

3. 观察创口变化,结合护理措施加速愈合。

通过科学用药与精细护理,多数患者可在1-2周内恢复。若对药物选择存在疑虑,建议通过正规医疗平台或线下门诊咨询专业医师,确保用药安全有效。