月经是女性健康的“晴雨表”,其颜色、周期与量的细微变化都可能提示身体状态。当经血呈现暗黑或褐色,且流量明显减少时,常让女性陷入“是否正常”的困惑。这种症状可能源于暂时性激素波动,也可能是妇科疾病的预警信号。以下从科学角度解析其成因,并结合中医理论与现代医学,提供系统调理方案。

一、症状识别:何时需警惕?

月经量少发黑的典型表现为:单次经期总出血量不足20ml(约浸湿半片日用卫生巾),颜色呈深褐、咖啡色甚至接近黑色,质地粘稠或伴有小血块。部分女性会伴随下腹冷痛、腰骶酸胀,或出现经期前胀痛、情绪波动等亚健康状态。

警示信号:若连续3个月经周期出现以下情况,需及时就医——

1. 经期不足2天或点滴即净;

2. 血块直径超过2cm且频繁出现;

3. 伴随剧烈腹痛、非经期出血;

4. 备孕女性长期未避孕却未怀孕。

二、病因解析:西医与中医的双重视角

1. 西医机制:从内分泌到器质性病变

2. 中医辨证:气血运行的失衡密码

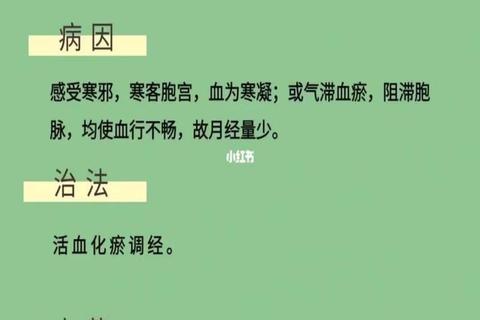

中医将此类问题归为“月经不调·血瘀证”,具体分型如下:

三、诊断路径:科学检查锁定病因

1. 基础检查:性激素六项(重点观察卵泡期雌激素、黄体生成素)、甲状腺功能检测,评估内分泌状态。

2. 影像学检查:经超声观察子宫内膜厚度(排卵期<8mm提示内膜薄),宫腔镜排查粘连或息肉。

3. 中医体质辨识:通过舌象(舌质紫黯提示血瘀)、脉象(沉细为虚,弦滑为实)及全身症状综合辨证。

四、中西医结合调理方案

1. 西医干预:精准解决病灶

2. 中医调理:分型施治的智慧

经典方剂推荐:

外治法增效:

五、居家护理与预防策略

1. 经期养护三原则:

2. 长期调理食谱:

3. 运动处方:

每天练习30分钟八段锦“双手托天理三焦”“调理脾胃须单举”,促进气机升降。

六、特殊人群注意事项

主动管理胜过被动治疗

月经的异常变化是身体发出的“健康信号灯”。通过记录月经周期(推荐使用“美柚”等APP)、定期妇科体检(建议每年一次超声+宫颈癌筛查),可早期发现潜在问题。对于反复出现的经量异常,切忌自行滥用“网红药方”,应在专业医师指导下制定个性化方案。健康的生活方式配合科学治疗,能让每位女性真正实现“月事如常,身心自在”。