焦虑是人类面对压力时的自然反应,但当这种情绪演变为持续数月的过度担忧、失眠、心悸甚至惊恐发作时,它便成为需要医学干预的疾病——焦虑症。数据显示,我国焦虑障碍终生患病率达7.6%,而患者往往因药物依赖、停药复发等问题陷入治疗困境。本文将从症状识别、药物选择到长期管理,提供一份兼顾科学性与实用性的安全用药指南。

一、识别焦虑症:从症状到诊断的核心要点

焦虑症并非简单的“心情不好”,其核心症状包括:

1. 持续性担忧:对日常事务过度紧张,难以自控;

2. 躯体症状:如心悸、出汗、颤抖、肌肉紧张;

3. 睡眠障碍:入睡困难或易醒,伴随疲劳感。

值得注意的是,儿童可能表现为腹痛、拒学等非典型症状,孕妇则需警惕药物对胎儿的影响。若上述症状持续6个月以上,建议通过医院的心理量表评估(如GAD-7量表)明确诊断。

二、焦虑症药物治疗的“双刃剑”:如何科学选择

1. 一线药物:安全性优先的长期选择

代表药物:舍曲林、帕罗西汀、艾司西酞普兰。

优势:无成瘾性,适合长期使用,尤其适用于合并抑郁症状的患者。

注意事项:起效需2-4周,初期可能加重焦虑,需配合短期镇静药物。

代表药物:文拉法辛、度洛西汀。

适用人群:伴慢性疼痛或躯体化症状的焦虑患者,但高血压患者需慎用。

2. 快速缓解药物:短期使用的“急救包”

作用特点:15-30分钟起效,可快速缓解急性焦虑或惊恐发作。

风险提示:连续使用超过4周可能导致依赖,老年人易出现跌倒风险。

3. 辅助药物:特殊场景下的灵活选择

三、长期用药的“三大法则”:平衡疗效与风险

1. 阶梯式用药原则

急性期以快速控制症状为主,可联用苯二氮䓬类;巩固期(4-9个月)维持原剂量;维持期(至少12个月)逐步减量,降低复发风险。

2. 副作用监测清单

3. 停药与换药策略

减药周期应≥2周,每3-5天减少原剂量10%-25%。若出现戒断反应(如头晕、失眠),需暂停减量并咨询医生。

四、特殊人群的“定制化方案”

1. 孕妇与哺乳期女性

优先选择SSRIs(如舍曲林),避免使用帕罗西汀。苯二氮䓬类可能致胎儿畸形,孕早期禁用。

2. 老年人

首选艾司西酞普兰等副作用较少的药物,劳拉西泮需减半剂量,并评估跌倒风险。

3. 合并慢性疾病者

肝肾功能不全者优选奥沙西泮(代谢不依赖肝脏);心血管疾病患者避免SNRIs。

五、超越药物:构建多维度的康复体系

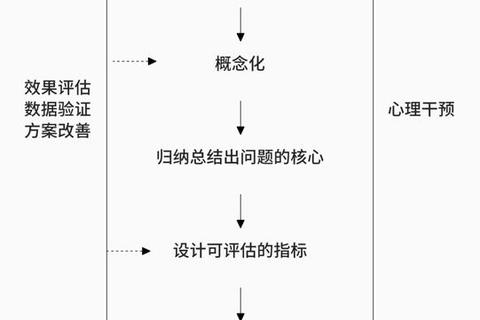

1. 心理治疗的协同作用

认知行为疗法(CBT)可纠正患者的灾难化思维,减少对药物的依赖。研究显示,药物联合心理治疗可降低50%的复发率。

2. 生活方式干预

3. 应急处理技巧

突发焦虑时,尝试“4-7-8呼吸法”(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒),或通过冷敷面部激活潜水反射缓解症状。

行动建议:焦虑症患者的“自救清单”

1. 症状记录:使用手机APP记录焦虑发作的频率、诱因及用药反应;

2. 就医时机:若出现自伤念头、持续失眠超过2周或药物副作用难以耐受,需立即就医;

3. 资源利用:加入正规患者互助团体,获取心理支持与经验分享。

焦虑症的治疗如同修复一座桥梁,药物是支撑结构的钢筋,而心理调适、生活习惯则是加固的混凝土。唯有科学用药与系统管理相结合,才能打破焦虑的“隐形枷锁”,重获身心的自由。

参考文献: