体温是健康的重要晴雨表,但关于「正常范围」的误解却普遍存在——有人因36.5℃的腋温反复测量陷入焦虑,也有人将37.2℃误判为疾病信号。这些认知误区往往源于对体温动态特性的不了解。

一、解密体温的生理密码

人体通过精密的热量调控系统维持生命活动,腋下温度作为最便捷的监测指标,其36.0-37.0℃的生理区间背后蕴含着复杂的生物机制。下丘脑体温调节中枢如同智能空调,通过收缩血管、肌肉震颤等反应应对环境变化,这种动态平衡使得健康体温呈现昼夜节律性波动——通常凌晨3-5点最低,下午5-7点达峰值。

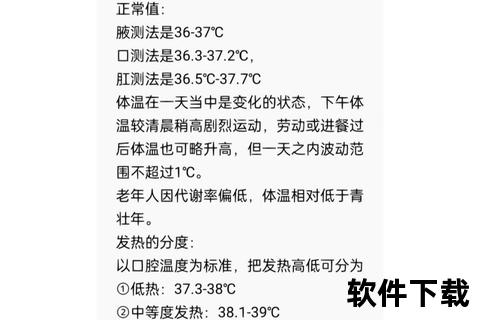

特殊群体存在生理性偏差:新生儿因代谢旺盛可达37.4℃,老年人基础代谢下降常低于36.5℃,经期女性因激素变化体温可能升高0.3-0.5℃。这些正常波动常被误判为异常,曾有案例显示哺乳期母亲因37.1℃焦虑就医,实为泌乳热现象。

二、科学测量的关键细节

测量误差多源于操作不当:未擦干汗液的腋窝会使温度降低0.5℃,饭后立即测量可能虚高0.3℃。临床数据显示,不规范操作导致误诊率达12%。正确流程应包含三个核心步骤:

1. 准备阶段:提前30分钟避免运动、沐浴,使用75%酒精消毒后甩至35℃以下

2. 操作要点:汞柱端紧贴腋顶,上臂内收形成密闭腔,儿童需固定手臂防位移

3. 时间控制:传统水银计需10分钟,电子体温计响铃后保持30秒

对比不同工具,红外额温枪误差可达±0.5℃,耳温枪需注意探头角度,医用级设备校准周期应为每月1次。特殊案例中,某幼儿园因使用未校准额温枪误判12名健康儿童发热,引发群体恐慌。

三、异常体温的应对策略

当腋温突破37.3℃,需结合症状分级处理:

四、特殊人群监护要点

儿童体温监测需建立专属档案:新生儿建议每日晨昏两次测量,学龄儿童运动后1小时再测。孕妇基础体温升高0.3-0.5℃属正常,但妊娠晚期持续37.8℃以上需排查感染。老年人冬季「隐匿性低体温」高发,低于35.5℃即需启动保暖措施。

智能穿戴设备带来新变革,某临床实验显示连续体温监测使老年肺炎确诊时间平均提前12小时。但需注意,腕部设备受环境干扰较大,医疗级设备误差应控制在±0.1℃内。

【家庭健康管理清单】

1. 配备水银/电子双模式体温计,每季度校准

2. 建立体温日志,记录测量时间、环境条件

3. 储备物理降温工具(冰袋、退热贴)

4. 制定就医预案:明确最近发热门诊路线、应急联系人

理解体温的本质,是掌握健康主动权的开始。当数字不再带来恐慌,而是成为身体对话的桥梁,我们便真正实现了从疾病治疗到健康管理的跨越。记住:体温计的数值只是参考,身体发出的综合信号才是真正的健康密码。